Введение 3

Сноу Чарльз Перси «Две культуры и революция» 5

Заключение 11

Список литературы 12

Словарь 13

Введение

Перси Чарлз Сноу (1905–1980) – известный английский писатель и ученый. Родился 15 октября 1905 года в Лестере. Учился в Юниверсити-колледже Лестерского университета, в 1930 году получил степень доктора физических наук в Кембридже. В годы Второй мировой войны возглавлял департамент научно-технических кадров в министерстве труда. В 1964 году Сноу был пожалован титул пэра, в том же году он стал парламентским секретарем министерства техники.

Наибольшую известность Сноу принес цикл романов Чужие и братья (Strangers and Brothers), посвященный стремлению героев реализовать свои личностные и интеллектуальные возможности в период политических, социальных и научных катаклизмов 20 в. В цикл входят одиннадцать романов: Чужие и братья (1940), Свет и тьма (The Light and the Dark, 1947), Пора надежд (Time of Hope, 1949), Наставники (Masters, 1951), Новые люди (The New Men, 1954), Возвращение домой (Homecoming, 1956), Совесть богачей (The Conscience of the Rich, 1958), Дело (The Affair, 1960), Коридоры власти (Corridors of Power, 1962), Сон разума (The Sleep of Reason, 1969), Завершение (Last Things, 1970). Перу Сноу принадлежат также несколько пьес, два ранних романа – детектив Смерть под парусом (Death Under Sail, 1932) и Поиски (The Search, 1934) – и романы Недовольные (Malcontents, 1972), Хранители мудрости (In Their Wisdom, 1974) и Лакировка (A Coat of Varnish, 1978).

В научных и публицистических работах, таких, как «Две культуры и техническая революция» (The Two Cultures and the Scientific Revolution, 1959) и «Наука и правительство» (Science and Government, 1961), Сноу озабочен проблемой «двух культур» (как он сам ее определил). Убежденный в том, что ученые и писатели могут многому научить друг друга, он отводил литературе большую роль в адаптации человека к быстро меняющемуся миру.

Но чем существенно отличалась позиция Сноу от позиций критиков культуры XIX - начала ХХ веков, так это полярным изменением оценки одного и другого направления, т.е. негативной оценкой мировоззрения и социальной роли литературно-гуманитарной интеллигенции. Представители последней не желали выступать к качестве консерваторов и традиционалистов, что вызвало тогда ожесточенные, в основном публицистические дебаты.

Лишь через много лет была предпринята попытка социологического анализа поставленной и неадекватно разрешенной Ч.Сноу проблемы. Немецкий социолог В.Лепенис в 1985 году опубликовал книгу с символическим названием «Три культуры», прямо отсылающим к работе Сноу. Он показал, что именно в этой мировоззренческой сфере важную роль играет «третья» культура и именно - культура социальных наук. Если в XIX веке две фракции боролись за право формирования мировоззренческих ориентиров современной жизни, то теперь эта борьба развертывается в рамках «третьей» культуры, т.е. в рамках социальных наук, которые постоянно колеблются между сциентистской позицией, ориентированной на идеал естественно-научного знания, и герменевтической установкой, которая близка традиционному литературно-гуманитарному подходу.

Сноу Чарльз Перси «Две культуры и революция»

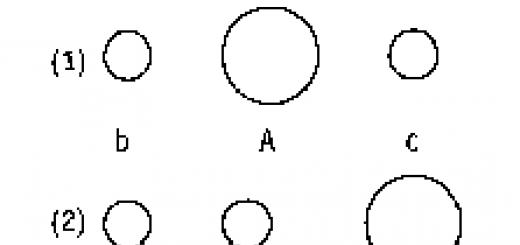

Английский писатель Ч.Сноу в своей знаменитой речи (вошедшей позже в сборник его публицистических работ), названной «Две культуры и научная революция», констатирует разрыв в культурном сознании интеллигенции; сформировались две группы, обладающие существенно разным культурным сознанием: с одной стороны, литературно образованная гуманитарная интеллигенция, с другой - естественно-научная и техническая интеллигенция: «Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе - художественная интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует… на другом - ученые, и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда - особенно среди молодежи - даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами» .

Различия в мировоззрении и ценностных ориентациях обеих групп имели, по мнению Ч.Сноу, принципиальный характер: если сторонники естественно-научных и технических подходов полны веры в будущее, убеждены в возможности создать процветающее общество на основе научного познания и научной организации общественной жизни, то «гуманитарии» стремятся держаться традиционных ценностей, которые считаются уже почти утраченными под натиском научно-технического прогресса: «Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее. Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного понимания действительности, всегда таящего много опасностей» .

Чарльз Сноу приводит несколько упреков, которые предъявляют ученым простые люди и художественная интеллигенция, один из них - поверхностный оптимизм: «…Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы - лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были - самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, - воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще» .

Это противопоставление явилось результатом переосмысления существующей почти с самого момента возникновения философского знания, но особенно характерной для конца XIX - начала ХХ века традиции разделения «наук о духе» и «наук о культуре», с одной стороны, и «наук о природе» - с другой, а также идей довольно консервативного философского течения того же времени, известного как «критика культуры». Причем, по мнению писателя, противопоставление настолько явное, что фактически сложились два непонимающих друг друга мира: «Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить 30-40 тысяч тех и других, то есть примерно 25%. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен. Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам» . Трудно с этим не согласиться, даже в настоящее время люди искусства не понимают ученых практиков, студенты МаГУ не понимают студентом МГТУ.

Одним из следствий данной поляризации писатель видит в том, что происходит моральная деградация культуры. Людям не нужно искусство, им необходимо время, чтобы успеть закончить свои «дела» - мы читаем «легкое чтиво», мы восхищаемся достижениями науки, однако современное искусство нам уже не нужно: «Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым "не относящейся к делу". Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя» .

Транскрипт

1 Чарльз Сноу Две культуры и научная революция Очень часто - не фигурально, а буквально - я проводил дневные часы с учеными, а вечера - со своими литературными друзьями. Само собой разумеется, что у меня были близкие друзья как среди ученых, так и среди писателей. Благодаря тому, что я тесно соприкасался с теми и другими, и, наверное, еще в большей степени благодаря тому, что все время переходил от одних к другим, меня начала занимать та проблема, которую я назвал для самого себя "две культуры" еще до того, как попытался изложить ее на бумаге. Это название возникло из ощущения, что я постоянно соприкасаюсь с двумя разными группами, вполне сравнимыми по интеллекту, принадлежащими к одной и той же расе, не слишком различающимися по социальному происхождению, располагающими примерно одинаковыми средствами к существованию и в то же время почти потерявшими возможность общаться друг с другом, живущими настолько разными интересами, в такой непохожей психологической и моральной атмосфере, что, кажется, легче пересечь океан, чем проделать путь от Берлингтон-Хауса или Южного Кенсингтона до Челси 1. Это в самом деле сложнее, так как, преодолев несколько тысяч миль водных просторов Атлантики, вы попадете в Гринвич-Виллидж, где говорят на том же языке, что и в Челси; но Гринвич-Виллидж и Челси до такой степени не понимают МТИ 2, что можно подумать, будто ученые не владеют ни одним языком, кроме тибетского. Ибо это проблема не только английская. Некоторые особенности английской системы образования и общественной жизни делают ее в Англии особенно острой, некоторые черты социального уклада частично ее сглаживают, но в том или ином виде она существует для всего западного мира. Высказав эту мысль, я хочу сразу же предупредить, что имею в виду нечто вполне серьезное, а не забавный анекдот про то, как один из замечательных оксфордских профессоров, человек живой и общительный, присутствовал на обеде в Кембридже. Когда я слышал эту историю, в качестве главного действующего лица фигурировал А.Л. Смит, и относилась она, кажется, к 1890 году. Обед проходил, по всей вероятности, в колледже Сен- Джонсон или в Тринити-колледже. Смит сидел справа от ректора или, может быть, заместителя ректора. Он был человеком, любившим поговорить. Правда, на этот раз выражение лиц его сотрапезников не слишком располагало к многоречию. Он попробовал завязать обычную для оксфордцев непринужденную беседу со своим визави. В ответ послышалось невнятное мычание. Он попытался втянуть в разговор соседа справа - и вновь услышал такое же мычание. К его великому изумлению, эти два человека переглянулись, и один из них спросил: "Вы не знаете, о чем он говорит?" - "Не имею ни малейшего представления", - ответил другой. Этого не мог выдержать даже Смит. К счастью, ректор, выполняя свои обязанности миротворца, тут же вернул ему хорошее расположение духа. "О, да ведь они математики! - сказал он. - Мы никогда с ними не разговариваем..." Но я имею в виду не этот анекдот, а нечто совершенно серьезное. Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто 1 Берлингтон Хауз - художественный салон в Лондоне, в котором устраиваются художественные выставки Королевской академии искусств; Челси - район Лондона, в котором живет много молодых художников. В Южном Кенсингтоне находится естественнонаучный отдел Британского музея. 2 МТИ - Массачусетский технологический институт, находится в США в городе Кембридже.

2 убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе - художественная интеллигенция, которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы Харди 3 с удивлением сказал мне: "Вы заметили, как теперь стали употреблять слова "интеллигентные люди"? Их значение так изменилось, что Резерфорд, Эддингтон, Дирак, Адриан 4 и я - все мы уже, кажется, не подходим под это новое определение! Мне это представляется довольно странным, а вам?". Итак, на одном полюсе - художественная интеллигенция, на другом - ученые, и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда - особенно среди молодежи - даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Они слышат, как мистер Т.С. Элиот 5 - вряд ли можно найти более выразительную фигуру для иллюстрации этой мысли - рассказывает о своих попытках возродить стихотворную драму и говорит, что хотя не многие разделяют его надежды, он и его единомышленники будут рады, если им удастся подготовить почву для нового Кида или нового Грина 6. Вот та приглушенная манера выражения, которая принята в среде художественной интеллигенции; таков сдержанный голос их культуры. И вдруг до них долетает несравненно более громкий голос другой типичнейшей фигуры. "Это героическая эпоха науки! - провозглашает Резерфорд. - Настал елизаветинский век!" Многие из нас неоднократно слышали подобные заявления и не так мало других, по сравнению с которыми только что приведенные звучат весьма скромно, и никто из нас не сомневался, кого именно Резерфорд прочил на роль Шекспира. Но в отличие от нас писатели и художники не в состоянии понять, что Резерфорд абсолютно прав; тут бессильны и их воображение, и их разум. Сравните слова, менее всего похожие на научное пророчество: "Последние звуки, которые услышит мир перед своим концом, будут не грохотом, а стоном" 7. Сравните их со знаменитой остротой Резерфорда. "Счастливец Резерфорд, всегда вы на волне!" - сказали ему однажды. "Это правда, - ответил он, - но разве не я создаю волны?". Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее. Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного 3 Харди, Годфри Харолд () - английский математик, известный своими работами по теории чисел, теории функций и математическому анализу, почётный член РАН. 4 Э. Резерфорд () и П.А. Дирак () - английские физики; А.С. Эддингтон () - английский астрофизик; Э.Д. Адриан () - физиолог. 5 Т.С. Элиот () - английский поэт и критик. 6 Т. Кид () - один из наиболее известных драматургов XVI века; Р. Грин () - английский поэт, драматург и романист. 7 Строки из поэмы Т.С. Элиота "The Hollow Men", 1925.

3 понимания действительности, всегда таящего много опасностей. Поэтому сейчас я хотел бы затронуть лишь два наиболее серьезных из взаимных упреков, по одному с каждой стороны. Прежде всего о свойственном ученым "поверхностном оптимизме". Это обвинение выдвигается так часто, что оно стало уже общим местом. Его поддерживают даже наиболее проницательные писатели и художники. Оно возникло из-за того, что личный жизненный опыт каждого из нас принимается за общественный, а условия существования отдельного индивида воспринимаются как общий закон. Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же, как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы - лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были - самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, - воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще. Но почти все ученые - и тут появляется луч надежды - не видят оснований считать существование человечества трагичным только потому, что жизнь каждого отдельного индивида кончается смертью. Да, мы одиноки, и каждый встречает смерть один на один. Ну и что же? Такова наша судьба, и изменить ее мы не в силах. Но наша жизнь зависит от множества обстоятельств, не имеющих отношения к судьбе, и мы должны им противостоять, если только хотим оставаться людьми. Большинство представителей человеческой расы страдают от голода и умирают преждевременно. Таковы социальные условия жизни. Когда человек сталкивается с проблемой одиночества, он иногда попадает в некую моральную западню: с удовлетворением погружается в свою личную трагедию и перестает беспокоиться о тех, кто не может утолить голод. Ученые обычно попадают в эту западню реже других. Им свойственно нетерпеливое стремление найти какой-то выход, и обычно они верят, что это возможно, до тех пор, пока не убедятся в обратном. В этом заключается их подлинный оптимизм - тот оптимизм, в котором мы все чрезвычайно нуждаемся. Та же воля к добру, то же упорное стремление бороться рядом со своими братьями по крови, естественно, заставляют ученых с презрением относиться к интеллигенции, занимающей иные общественные позиции. Тем более, что в некоторых случаях эти позиции действительно заслуживают презрения, хотя такое положение обычно бывает временным, и потому оно не столь характерно. < > Цифра два - опасная цифра. Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, должны внушать самые серьезные опасения. Одно время я думал внести какие-то добавления, но потом отказался от этой мысли. Я хотел найти нечто большее, чем выразительная метафора, но значительно меньшее, чем точная схема культурной жизни. Для этих целей понятие "две культуры" подходит как нельзя лучше; любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.

4 На одном полюсе - культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым. Я думаю, что при статистической проверке среди ученых окажется несколько больше неверующих, чем среди остальных групп интеллигенции, а в младшем поколении их, по-видимому, становится еще больше, хотя и верующих ученых тоже не так мало. Та же статистика показывает, что большинство научных работников придерживаются в политике левых взглядов, и число их среди молодежи, очевидно, возрастает, хотя опятьтаки есть немало и ученых-консерваторов. Среди ученых Англии и, наверное, США людей из бедных семей значительно больше, чем среди других групп интеллигенции. Однако ни одно из этих обстоятельств не оказывает особенно серьезного влияния на общий строй мышления ученых и на их поведение. По характеру работы и по общему складу духовной жизни они гораздо ближе друг к другу, чем к другим интеллигентам, придерживающимся тех же религиозных и политических взглядов или вышедшим из той же среды. Если бы я рискнул перейти на стенографический стиль, я сказал бы, что всех их объединяет будущее, которое они несут в своей крови. Даже не думая о будущем, они одинаково чувствуют перед ним свою ответственность. Это и есть то, что называется общей культурой. На другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Совершенно очевидно, что, если кто-нибудь захочет совершить путешествие в мир интеллигенции, проделав путь от физиков к писателям, он встретит множество различных мнений и чувств. Но я думаю, что полюс абсолютного непонимания науки не может не влиять на всю сферу своего притяжения. Абсолютное непонимание, распространенное гораздо шире, чем мы думаем - в силу привычки мы просто этого не замечаем, - придает привкус ненаучности всей "традиционной" культуре, и часто - чаще, чем мы предполагаем, - эта ненаучность едва не переходит на грань антинаучности. Устремления одного полюса порождают на другом своих антиподов. Если ученые несут будущее в своей крови, то представители "традиционной" культуры стремятся к тому, чтобы будущего вообще не существовало. Западный мир руководствуется традиционной культурой, и вторжение науки лишь в ничтожной степени поколебало ее господство. Поляризация культуры - очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для нашего современного общества. Это практическая, моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы полагать, что эти три момента можно полностью отделить один от другого. Тем не менее сейчас я хочу остановиться на моральных потерях. Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить тысяч тех и других, то есть примерно 25%. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен.

5 Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам. Само собой разумеется, что выдающиеся ученые, обладавшие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разнообразными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из них читали все, о чем обычно говорят в литературных кругах. Но это исключение. Большинство же, когда мы пытались выяснить, какие книги они читали, скромно признавались: "Видите ли, я пробовал читать Диккенса..." И это говорилось таким тоном, будто речь шла о Райнере Марии Рильке, то есть о писателе чрезвычайно сложном, доступном пониманию лишь горсточки посвященных и вряд ли заслуживающем настоящего одобрения. Они в самом деле относятся к Диккенсу, как к Рильке. Одним из самых удивительных результатов этого опроса явилось, наверное, открытие, что творчество Диккенса стало образцом непонятной литературы. Читая Диккенса или любого другого ценимого нами писателя, они лишь вежливо кивают традиционной культуре. Живут же они своей полнокровной, вполне определенной и постоянно развивающейся культурой. Ее отличает множество теоретических положений, обычно гораздо более четких и почти всегда значительно лучше обоснованных, чем теоретические положения писателей. И даже тогда, когда ученые не задумываясь употребляют слова не так, как писатели, они всегда вкладывают в них один и тот же смысл; если, например, они употребляют слова "субъектный", "объектный", "философия", "прогрессивный", то великолепно знают, что именно имеют в виду, хотя часто подразумевают при этом совсем не то, что все остальные. Не будем забывать, что мы говорим о высокоинтеллигентных людях. Во многих отношениях их строгая культура заслуживает всяческого восхищения. Искусство занимает в этой культуре весьма скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением - музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография: кое-что для ушей, немного для глаз. Очень мало книг, хотя, наверное, не многие зашли так далеко, как некий джентльмен, стоящий, очевидно, на более низкой ступеньке научной лестницы, чем те ученые, о которых я только что говорил. Этот джентльмен на вопрос, какие книги он читает, с непоколебимой самоуверенностью ответил: "Книги? Я предпочитаю использовать их в качестве инструментов". Трудно понять, в качестве каких же инструментов он их "использует". Может быть, в качестве молотка? Или лопаты? Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым "не относящейся к делу". Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя.

6 А другая сторона? Она тоже многое теряет. И может быть, ее потери даже серьезнее, потому что ее представители более тщеславны. Они все еще претендуют на то, что традиционная культура - это и есть вся культура, как будто существующее положение вещей на самом деле не существует. Как будто попытка разобраться в сложившейся ситуации не представляет для нее никакого интереса ни сама по себе, ни с точки зрения последствий, к которым эта ситуация может привести. Как будто современная научная модель физического мира по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности не является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума! А ведь бόльшая часть художественной интеллигенции не имеет об этом творении ни малейшего представления. И не может иметь, даже если бы захотела. Создается впечатление, что в результате огромного числа последовательно проводимых экспериментов отсеялась целая группа людей, не воспринимающих какие-то определенные звуки. Разница только в том, что эта частичная глухота не врожденный дефект, а результат обучения - или, вернее, отсутствия обучения. Что же касается самих полуглухих, то они просто не понимают, чего они лишены. Узнав о каком-нибудь открытии, сделанном людьми, никогда не читавшими великих произведений английской литературы, они сочувственно посмеиваются. Для них эти люди просто невежественные специалисты, которых они сбрасывают со счета. Между тем их собственное невежество и узость их специализации ничуть не менее страшны. Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое второе начало термодинамики. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя: "Читали ли вы Шекспира?" Сейчас я убежден, что если бы я поинтересовался более простыми вещами, например тем, что такое масса или что такое ускорение, то есть опустился бы до той ступени научной трудности, на которой в мире художественной интеллигенции спрашивают: "Умеете ли вы читать?", то не более чем один из десяти высококультурных людей понял бы, что мы говорим с ним на одном и том же языке. Получается так, что величественное здание современной физики устремляется ввысь, а для большей части проницательных людей западного мира оно так же непостижимо, как и для их предков эпохи неолита. Теперь я хотел бы задать еще один вопрос из числа тех, которые мои друзьяписатели и художники считают наиболее бестактными. В Кембриджском университете профессора точных, естественных и гуманитарных наук ежедневно встречаются друг с другом во время обеда. Примерно два года назад 8 было сделано одно из самых замечательных открытий за всю историю науки. Я имею в виду не спутник. Запуск спутника - событие, заслуживающее восхищения по совсем иным причинам: оно явилось доказательством торжества организованности и безграничности возможностей применения современной науки. Но сейчас я говорю об открытии Янга и Ли. Выполненное ими исследование отличается удивительным совершенством и оригинальностью, однако результаты его настолько устрашающи, что невольно забываешь о красоте мышления. Их труд заставил нас заново пересмотреть некоторые основополагающие закономерности физического мира. Интуиция, здравый смысл - все перевернулось с ног на голову. Полученный ими результат обычно формулируется как не сохранение четности 9. Если бы 8 То есть около 1957 г. 9 До 1956 г. считалось самоочевидным, что физические процессы не могут измениться, если мы заменим окружающий мир его зеркальным отражением. Однако Ли и Янг предположили, что при некоторых взаимодействиях элементарных частиц дело обстоит иначе, то есть что в микромире существует

7 между двумя культурами существовали живые связи, об этом открытии говорили бы в Кембридже за каждым профессорским столом. А на самом деле - говорили? Меня не было тогда в Кембридже, а именно этот вопрос мне хотелось задать. Создается впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы. Я не собираюсь тратить время на разговоры о том, как это печально. Тем более что на самом деле это не только печально, но и трагично. < > Для нашей умственной и творческой деятельности это значит, что богатейшие возможности пропадают впустую. Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик - если не бояться зайти так далеко! - не может не высечь творческой искры. Как видно из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи. Сейчас мы по-прежнему возлагаем наши творческие надежды прежде всего на эти вспышки. Но сегодня наши надежды повисли, к сожалению, в воздухе, потому что люди, принадлежащие к двум культурам, утратили способность общаться друг с другом. Поистине, удивительно, насколько поверхностным оказалось влияние науки XX века на современное искусство. От случая к случаю попадаются стихи, в которых поэты сознательно используют научные термины, причем обычно неправильно. Одно время в поэзии вошло в моду слово "рефракция", получившее совершенно фантастический смысл. Потом появилось выражение "поляризованный свет"; из контекста, в котором оно употребляется, можно понять, что писатели считают, будто это какой-то особенно красивый свет. Совершенно ясно, что в таком виде наука вряд ли может принести искусству какуюнибудь пользу. Она должна быть воспринята искусством как неотъемлемая часть всего нашего интеллектуального опыта и использоваться так же непринужденно, как всякий другой материал. Я уже говорил, что размежевание культуры не специфически английское явление - оно характерно для всего западного мира. Но дело, очевидно, в том, что в Англии оно проявилось особенно резко. Произошло это по двум причинам. Во-первых, из-за фанатической веры в специализацию обучения, которая зашла в Англии гораздо дальше, чем в любой другой стране на Западе или на Востоке. Во-вторых, из-за характерной для Англии тенденции создавать неизменные формы для всех проявлений социальной жизни. По мере сглаживания экономического неравенства эта тенденция не ослабевает, а усиливается, что особенно заметно на английской системе образования. Практически это означает, что, как только происходит нечто подобное разделению культуры, все общественные силы способствуют не устранению этого явления, а его закреплению. Раскол культуры стал очевидной и тревожной реальностью еще 60 лет назад. Но в те времена премьер-министр Англии лорд Солсбери имел научную лабораторию в Хэтфилде, а Артур Бальфур 10 интересовался естественными науками гораздо серьезнее, чем просто любитель. Джон Андерсен 11, прежде чем начать государственную службу, занимался в Лейпциге исследованиями в области неорганической химии, интересуясь одновременно таким количеством научных дисциплин, что сейчас это кажется просто немыслимым. принципиальное отличие между "левым" и "правым". В дальнейшем специальные опыты показали, что они правы 10 А. Дж. Бальфур () - английский философ и крупный государственный деятель. 11 Дж. Андерсен () - политический деятель Англии.

8 Ничего похожего не встретишь в высших сферах Англии в наши дни; теперь даже сама возможность такого переплетения интересов представляется абсолютно фантастичной. Попытки перебросить мост между учеными и не учеными Англии выглядят сейчас - особенно среди молодежи - значительно безнадежнее, чем тридцать лет назад. В то время две культуры, уже давно утратившие возможность общения, еще обменивались вежливыми улыбками, несмотря на разделявшую их пропасть. Теперь вежливость позабыта, и мы обмениваемся только колкостями. Мало того, молодые ученые ощущают свою причастность к расцвету, который переживает сейчас наука, а художественная интеллигенция страдает от того, что литература и искусство утратили свое былое значение. Начинающие ученые к тому же еще уверены - позволим себе эту грубость, - что получат хорошо оплачиваемую работу, даже не имея особенно высокой квалификации, в то время как их товарищи, специализирующиеся в области английской литературы или истории, будут счастливы получить 50% их зарплаты. Ни один молодой ученый с самыми скромными способностями не страдает от сознания собственной ненужности или от бессмысленности своей работы, как герой "Счастливчика Джима" 12, а ведь, в сущности, "сердитость" Эмиса и его единомышленников в какой-то степени вызвана тем, что художественная интеллигенция лишена возможности полностью использовать свои силы. Сноу Ч.П. Две культуры. // Сборник публицистических работ. М., С "Счастливчик Джим" - роман английского писателя К. Эмиса, опубликованный на русском языке в журнале "Иностранная литература" (10-12, 1958).

Вопросы, которые стоит себе задать. На них нет правильных или не правильных ответов. Ведь иногда правильно заданный вопрос уже и есть ответ. Здравствуй, Дорогой Друг! Меня зовут Вова Кожурин. Моя жизненная

1 1 ÿíâàðÿ Íîâûé ãîä Чего вы ожидаете от наступившего года? Какие цели ставите себе, какие у вас есть планы и желания? Чего ждёте от магического ежедневника? 8 Моя цель помочь вам приобрести главный магический

1. Две культуры http://vivovoco.rsl.ru/vv/papers/ecce/snow/twocult.htm ДВЕ КУЛЬТУРЫ И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Чарлз Перси Сноу Воспроизведено по изданию: Ч.П. Сноу, Портреты и размышления, М., Изд. "Прогресс",

Я учитель Профессию учителя считаю самой главной на свете. Учительство это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя и композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе

ОПЛАКИВАЯ ПОТЕРЮ КОГО-ТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОГО Разработала Marge Heegaard Перевела Татьяна Панюшева Для заполнения детьми Имя Возраст Ты пережил очень трудное время. И то, что у тебя путаются мысли и чувства

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2009 Философия. Социология. Политология 4(8) ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДИКАТОМ? 1 Мне не совсем ясно значение данного вопроса. М-р Нил говорит, что существование

Здравствуйте дорогие друзья и читатели сайта www.raduga-schastie.ru. Так сложилось, что в нашей жизни умение общаться, играет очень важную роль. И этот навык гораздо важнее, чем отличные оценки по математике

Я бы хотела спросить - почему так сложно встретить мужчину раз и навсегда? Почему у одних это получается легко, а другие годами ждут впустую? И если я встречаю человека, как знать, что это он??? Нэля Нэля,

Мне прислали любопытный видеодокумент «Сила Ума». На первый взгляд очень глубокомысленные рассуждения. Но на деле этот последователь буддизма излагает истины своей религии. «Ощущение себя, который просыпается

ВАША ЦЕЛЬ ПОКАЗАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА И УКАЗАТЬ НУЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (Разные пути Вознесения в Свет) 21.03.2019 г. 1 / 8 Я: Можем ли мы как-то влиять на политическую обстановку в мире? Люцифер: Можно осознанно

Любовь и преданность Самоуважение Om Shri Paramatmane Namaha Любовь и преданность Вопрос: В детстве я воспитывалась в католической религии. В этом подходе существует страх Бога и страх греха т.е. то, чему

Выявление ограничивающих убеждений Отрывок из новой книги Джека Макани «Self-коучинг: 7 шагов к счастливой и осознанной жизни» Шаманы верят: «Мир это то, что мы о нем думаем». Если это так, то следовать

Что такое культура? Память культуры. основа Тимофеева Тамара Васильевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы 627 Невского района Санкт-Петербурга «Культура человечества движется вперёд не путём

ГЛАВА А 9 О несовершенстве Дела идут лучше. Этому не будет конца. Дела идут все лучше и лучше, и в этом есть своя красота. Жизнь вечна и ничего не знает о смерти. Когда что-то совершенно, закончено оно

Модель трех разумов, или почему некоторые ваши важные цели не реализуются? Джек Макани Если посмотреть на древние традиции, которые существуют в разных культурах, то практически во всех традициях мы можем

Урок 1 Вы начали новую жизнь Что происходит, когда гусеница становится бабочкой? Как семя превращается в могучее дерево? Управляют этими процессами и производят эти изумительные перемены законы природы.

А. Эйнштейн ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТИ Беседа с Рабиндранатом Тагором Эйнштейн А. Собрание научных трудов. М., 1967. Т. 4. С. 130 133 Эйнштейн.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ГБПОУ РД «ДАГЕСТАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ На тему: «ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА В НОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ» Составители Юсупова

Сочинение пишется по определенному плану: 1. Введение 2. Постановка проблемы 3. Комментарий к проблеме 4. Позиция автора 5. Ваша позиция 6. Литературный аргумент 7. Любой другой аргумент 8. Заключение

Психология отношений Психология о отношениях Проще всего объяснить этот парадоксальный факт тем, что не перевелись еще невоспитанные люди, которым с детства не привили хорошие манеры. Но дело не только

Ноябрь 1972 1 2 ноября 1972 (Беседа с Суджатой) Как Сатпрем? Я думаю, хорошо, милая Мать. А ты, как у тебя дела? А я хотела спросить: как идут дела у милой Матери? Мать не «идёт»! Нет больше личности,

А Н Т У А Н Д Е С Е Н Т - Э К З Ю П Е Р И М А Л Е Н Ь К И Й П Р И Н Ц ЛЕОНУ ВЕРТУ Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. СКАЖУ В ОПРАВДАНИЕ: ЭТОТ ВЗРОСЛЫЙ МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ

Статью подготовили: воспитатель I квалификационной категории: Евдокимова Л.В. педагог-психолог: Галицкая Н.В. «Положи своё сердце у чтения» Эти строки были написаны в египетском папирусе почти 6 тысяч

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 1 Реальный профиль Задание А (40 баллов) Nr Задание Вариант ответа Критерии оценивания Общее количеств о баллов 1. Замените словосочетание «художественный смысл» другим, близким

Михаил Булгаков писатель с необычной судьбой: основная часть его литературного наследия стала известна читающему миру только четверть века спустя после его смерти. При этом последний его роман «Мастер

Консультация для родителей Как рассматривать детские рисунки Всем известно, что дети любят рисовать. Рисуют все дома, цветы, машины, птиц, животных, своих близких. Рисунки эти очень разные. Мир детей отличается

Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно выступать в этом зале, быть вместе с вами в Петербурге на первой Педагогической ассамблее, в рамках которой мы открываем в этом году все мероприятия, связанные

«ЛЮБОВЬ - ЭТО НЕ ЭМОЦИ щия, ЭТО ДЕЙСТВИЕ» Инт ервью с в и ц е-п р ези д ен т о м по международным программам Казахстанско- Американского Свободного Университета Дэниелом Бэлластом Дэниел Бэлласт - вице-президент

ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕМЛЕНИЯ К РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА И ТРУДА, ОБОГАЩЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ Т. В. Солодунова

Колетт Тач: Брачный союз Я пыталась найти краткий путь, чтобы поговорить об этой интимной теме, но сдалась! Хотя эта статья длинная, я вдохновляю вас потратить на неё время. Я молюсь, чтобы это стало вызовом

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА Шкала «Красота - Уродство» У любой вещи в этом мире есть предназначение. Например, предназначением авторучки является оставлять след пасты на поверхности бумаги, а предназначением

Расцерковление мы обсуждаем давно. Наступает однажды такой период в жизни, когда церковная жизнь теряет острый смысл: вместо молитвы краткое вычитывание правила, исповедь из недели в неделю один и тот

Равенство и справедливость есть ваша «национальная идея» 04.02.19. Дорогая Владычица Мария, я прошу тебя рассказать о твоей деятельности на планете. Чем занимался старый Владыка и что изменилось со сменой

Знакомо ли тебе чувство раздражения и злости, когда муж требует не общаться с подругой, подруга бомбардирует сообщениями одновременно скайп, аську и все существующие социальные сети, желая поведать тебе

Дорогие ребята! В этом году вы начинаете изучать историю нашей многонациональной Родины России. Учебник, который вы держите в руках, охватывает период с древнейших времён до конца XVI века. В нём рассказано

23 АРАМЕЙСКОЕ РЕШЕНИЕ - Ричард, я чувствую, что Таблица управления реальностью это один из лучших инструментов, которые мы разработали для изменения наших конфликтных реальностей. Она показывает по шагам,

1 Уважаемые неравнодушные, заинтересованные, умные взрослые! Это ещё одна книга из серии «Психология для мамы», которая поможет взрослым сформировать самооценку малыша. Что это такое? Самооценка есть не

Степа, одноклассник Вовы Вова, волонтер, одноклассник Степы Знакомьтесь, это Вова мой одноклассник. Хочу вам рассказать про него, потому что Вова - волонтер молодежного клуба. Все наши одноклассники прислушиваются

Чарлз Перси Сноу

ДВЕ КУЛЬТУРЫ

И

НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Воспроизведено по изданию:

Ч.П. Сноу, Портреты и размышления, М., Изд. "Прогресс", 1985 г., стр. 195-226

1. Две культуры

Примерно три года назад я коснулся в печати одной проблемы, которая уже давно вызывала у меня чувство беспокойства*. Я столкнулся с этой проблемой из-за некоторых особенностей своей биографии. Никаких иных причин, заставивших меня размышлять именно в этом направлении, не существовало - некое стечение обстоятельств, и только. Любой другой человек, сложись его жизнь так же, как моя, увидел бы примерно то же, что и я, и, наверное, пришел бы почти к тем же выводам.

Все дело в необычности моего жизненного опыта. По образованию я ученый, по призванию - писатель. Вот и все. Кроме того, мне, если хотите, повезло: я родился в бедной семье. Но я не собираюсь рассказывать сейчас историю своей жизни. Мне важно сообщить только одно: я попал в Кембридж и получил возможность заниматься исследовательской работой в то время, когда Кембриджский университет переживал пору научного расцвета. Мне выпало редкое счастье наблюдать вблизи один из наиболее удивительных творческих взлетов, которые знала история физики. А превратности военного времени - включая встречу с У.Л. Брэггом в вокзальном буфете Кеттеринга пронизывающе холодным утром 1939 года, встречу, в значительной мере определившую мою деловую жизнь, - помогли мне, даже, более того, вынудили, сохранить эту близость до сих пор. Так случилось, что в течение тридцати лет я поддерживал контакт с учеными не только из любопытства, но и потому, что это входило в мои повседневные обязанности. И в течение этих же тридцати лет я пытался представить себе общие контуры еще не написанных книг, которые со временем сделали меня писателем.

* "The Two Cultures". - "New Statesman", 6 октября 1956 года. - Здесь и далее синим цветом - пpимечания автора.

Очень часто - не фигурально, а буквально - я проводил дневные часы с учеными, а вечера - со своими литературными друзьями. Само собой разумеется, что у меня были близкие друзья как среди ученых, так и среди писателей. Благодаря тому, что я тесно соприкасался с теми и другими, и, наверное, еще в большей степени благодаря тому, что все время переходил от одних к другим, меня начала занимать та проблема, которую я назвал для самого себя "две культуры" еще до того, как попытался изложить ее на бумаге. Это название возникло из ощущения, что я постоянно соприкасаюсь с двумя разными группами, вполне сравнимыми по интеллекту, принадлежащими к одной и той же расе, не слишком различающимися по социальному происхождению, располагающими примерно одинаковыми средствами к существованию и в то же время почти потерявшими возможность общаться друг с другом, живущими настолько разными интересами, в такой непохожей психологической и моральной атмосфере, что, кажется, легче пересечь океан, чем проделать путь от Берлингтон-Хауса или Южного Кенсингтона до Челси.

Это в самом деле сложнее, так как, преодолев несколько тысяч миль водных просторов Атлантики, вы попадете в Гринвич-виллидж, где говорят на том же языке, что и в Челси; но Гринвич-Виллидж и Челси до такой степени не понимают МТИ, что можно подумать, будто ученые не владеют ни одним языком, кроме тибетского. Ибо это проблема не только английская. Некоторые особенности английской системы образования и общественной жизни делают ее в Англии особенно острой, некоторые черты социального уклада частично ее сглаживают, но в том или ином виде она существует для всего западного мира.

МТИ - Массачусетский технологический институт, находится в США в городе Кембридже

Высказав эту мысль, я хочу сразу же предупредить, что имею в виду нечто вполне серьезное, а не забавный анекдот про то, как один из замечательных оксфордских профессоров, человек живой и общительный, присутствовал на обеде в Кембридже. Когда я слышал эту историю, в качестве главного действующего лица фигурировал А.Л. Смит, и относилась она, кажется, к 1890 году. Обед проходил, по всей вероятности, в колледже Сен-Джонсон или в Тринити-колледже. Смит сидел справа от ректора или, может быть, заместителя ректора. Он был человеком, любившим поговорить. Правда, на этот раз выражение лиц его сотрапезников не слишком располагало к многоречию. Он попробовал завязать обычную для оксфордцев непринужденную беседу со своим визави. В ответ послышалось невнятное мычание. Он попытался втянуть в разговор соседа справа - и вновь услышал такое же мычание. К его великому изумлению, эти два человека переглянулись, и один из них спросил: "Вы не знаете, о чем он говорит?" - "Не имею ни малейшего представления", -ответил другой. Этого не мог выдержать даже Смит. К счастью, ректор, выполняя свои обязанности миротворца, тут же вернул ему хорошее расположение духа. "О, да ведь они математики! - сказал он. - Мы никогда с ними не разговариваем..."

Но я имею в виду не этот анекдот, а нечто совершенно серьезное. Мне кажется, что духовный мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе - которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы Харди с удивлением сказал мне: "Вы заметили, как теперь стали употреблять слова "интеллигентные люди"? Их значение так изменилось, что Резерфорд, Эддингтон, Дирак, Эдриан и я - все мы уже, кажется, не подходим под это новое определение! Мне это представляется довольно странным, а вам?" *

* Эта лекция была прочитана в Кембриджском университете, поэтому я мог называть целый ряд имен без всяких разъяснений. Г.Г. Харди (1877-1947) - один из самых выдающихся математиков-теоретиков своего времени - был достопримечательной фигурой в Кембридже и в качестве молодого члена совета одного из колледжей, и по возвращении на кафедру математики в 1931 году.

Итак, на одном полюсе - художественная интеллигенция, на другом - ученые, и как наиболее яркие представители этой группы - физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда - особенно среди молодежи - даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Они слышат, как мистер Т.С. Элиот - вряд ли можно найти более выразительную фигуру для иллюстрации этой мысли - рассказывает о своих попытках возродить стихотворную драму и говорит, что хотя не многие разделяют его надежды, но и его единомышленники будут рады, если им удастся подготовить почву для нового Кида или нового Грина. Вот та приглушенная манера выражения, которая принята в среде художественной интеллигенции; таков сдержанный голос их культуры. И вдруг до них долетает несравненно более громкий голос другой типичнейшей фигуры. "Это героическая эпоха науки! - провозглашает Резерфорд. - Настал елизаветинский век!" Многие из нас неоднократно слышали подобные заявления и не так мало других, по сравнению с которыми только что приведенные звучат весьма скромно, и никто из нас не сомневался, кого именно Резерфорд прочил на роль Шекспира. Но в отличие от нас писатели и художники не в состоянии понять, что Резерфорд абсолютно прав; тут бессильны и их воображение, и их разум.

Сравните слова, менее всего похожие на научное пророчество: "Вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип". Сравните их со знаменитой остротой Резерфорда. "Счастливец Резерфорд, всегда вы на волне!" - сказали ему однажды. "Это правда, - ответил он, - но в конце концов я создал волну, не так ли?"

Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее.

Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного понимания действительности, всегда таящего много опасностей. Поэтому сейчас я хотел бы затронуть лишь два наиболее серьезных из взаимных упреков, по одному с каждой стороны.

Прежде всего о свойственном ученым "поверхностном оптимизме". Это обвинение выдвигается так часто, что оно стало уже общим местом. Его поддерживают даже наиболее проницательные писатели и художники. Оно возникло из-за того, что личный жизненный опыт каждого из нас принимается за общественный, а условия существования отдельного индивида воспринимаются как общий закон. Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична.

Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы - лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были - самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, - воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще.

Но почти все ученые - и тут появляется луч надежды - не видят оснований считать существование человечества трагичным только потому, что жизнь каждого отдельного индивиду кончается смертью. Да, мы одиноки, и каждый встречает смерть один на один. Ну и что же? Такова наша судьба, и изменить ее мы не в силах. Но наша жизнь зависит от множества обстоятельств, не имеющих отношения к судьбе, и мы должны им противостоять, если только хотим оставаться людьми.

Большинство представителей человеческой расы страдают от голода и умирают преждевременно. Таковы социальные условия жизни. Когда человек сталкивается с проблемой одиночества, он иногда попадает в некую моральную западню: с удовлетворением погружается в свою личную трагедию и перестает беспокоиться о тех, кто не может утолить голод.

Ученые обычно попадают в эту западню реже других. Им свойственно нетерпеливое стремление найти какой-то выход, и обычно они верят, что это возможно, до тех пор пока не убедятся в обратном. В этом заключается их подлинный оптимизм - тот оптимизм, в котором мы все чрезвычайно нуждаемся.

Та же воля к добру, то же упорное стремление бороться рядом со своими братьями по крови, естественно, заставляют ученых с презрением относиться к интеллигенции, занимающей иные общественные позиции. Тем более, что в некоторых случаях эти позиции действительно заслуживают презрения, хотя такое положение обычно бывает временным, и потому оно не столь характерно.

Я помню, как меня с пристрастием допрашивал один видный ученый: "Почему большинство писателей придерживаются воззрений, которые наверняка считались бы отсталыми и вышедшими из моды еще во времена Плантагенетов? Разве выдающиеся писатели XX века являются исключением из этого правила? Йитс, Паунд, Льюис - девять из десяти среди тех, кто определял общее звучание литературы в наше время, - разве они не показали себя политическими глупцами, и даже больше - политическими предателями? Разве их творчество не приблизило Освенцим?"

Я думал тогда и думаю сейчас, что правильный ответ состоит не в том, чтобы отрицать очевидное. Бесполезно говорить, что, по утверждению друзей, мнению которых я доверяю, Йитс был человеком исключительного великодушия и к тому же великим поэтом. Бесполезно отрицать факты, которые в основе своей истинны. Честный ответ на этот вопрос состоит в признании, что между некоторыми художественными произведениями начала XX века и самыми чудовищными проявлениями антиобщественных чувств действительно есть какая-то связь и писатели заметили эту связь с опозданием, заслуживающим всяческого порицания *. Это обстоятельство - одна из причин, побудивших некоторых из нас отвернуться от искусства и искать для себя новых путей **.

* Подробнее на этих вопросах я остановился в своей статье "Угроза интеллекту" ("Challenge to the Intellect"), опубликованной в "Times Literary Supplement" 15 августа 1958 года.

** Правильнее было бы сказать, что из-за некоторых художественных особенностей мы почувствовали, что господствующие литературные направления ничем нас не обогащают. Подобное ощущение в значительной мере усилилось, когда мы осознали, что эти литературные направления связаны с такими общественными позициями, которые мы считаем порочными или бессмысленными либо порочно-бессмысленными.

Однако, хотя для целого поколения людей общее звучание литературы определялось прежде всего творчеством писателей типа Йитса и Паунда, теперь дело обстоит если не полностью, то в значительной степени иначе. Литература изменяется гораздо медленнее, чем наука. И поэтому периоды, когда развитие идет по неверному пути, в литературе длиннее. Но, оставаясь добросовестными, ученые не могут судить о писателях только на основании фактов, относящихся к 1914-1950 годам.

Таковы два источника взаимонепонимания между двумя культурами. Должен сказать, раз уж я заговорил о двух культурах, что сам этот термин вызвал ряд нареканий. Большинство моих друзей из мира науки и искусства находят его в какой-то степени удачным. Но люди, связанные с сугубо практической деятельностью, решительно с этим не согласны. Они видят в таком делении чрезмерное упрощение и считают, что если уж прибегать к подобной терминологии, то надо говорить по меньшей мере о трех культурах. Они утверждают, что во многом разделяют взгляды ученых, хотя сами не принадлежат к их числу; современные художественные произведения говорят им так же мало, как и ученым (и, наверное, говорили бы еще меньше, если бы они знали их лучше). Дж. X. Плам, Алан Буллок и некоторые из моих американских друзей-социологов настойчиво возражают против того, чтобы их принуждали считаться помощниками тех, кто создает атмосферу социальной безнадежности, и запирали в одну клетку с людьми, с которыми они не хотели бы быть вместе не только живыми, но и мертвыми.

Я склонен относиться к этим доводам с уважением. Цифра два - опасная цифра. Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, должны внушать самые серьезные опасения. Одно время я думал внести какие-то добавления, но потом отказался от этой мысли. Я хотел найти нечто большее, чем выразительная метафора, но значительно меньшее, чем точная схема культурной жизни. Для этих целей понятие "две культуры" подходит как нельзя лучше; любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.

На одном полюсе - культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым.

Я думаю, что при статистической проверке среди ученых окажется несколько больше неверующих, чем среди остальных групп интеллигенции, а в младшем поколении их, по-видимому, становится еще больше, хотя и верующих ученых тоже не так мало. Та же статистика показывает, что большинство научных работников придерживаются в политике левых взглядов, и число их среди молодежи, очевидно, возрастает, хотя опять-таки есть немало и ученых-консерваторов. Среди ученых Англии и, наверное, США людей из бедных семей значительно больше, чем среди других групп интеллигенции *. Однако ни одно из этих обстоятельств не оказывает особенно серьезного влияния на общий строй мышления ученых и на их поведение. По характеру работы и по общему складу духовной жизни они гораздо ближе друг к другу, чем к другим интеллигентам, придерживающимся тех же религиозных и политических взглядов или вышедшим из той же среды. Если бы я рискнул перейти на стенографический стиль, я сказал бы, что всех их объединяет будущее, которое они несут в своей крови. Даже не думая о будущем, они одинаково чувствуют перед ним свою ответственность. Это и есть то, что называется общей культурой.

* Было бы любопытно проанализировать, из каких учебных заведений выходит большая часть членов Королевского общества. Во всяком случае, совсем не из тех, которые готовят кадры, например, для министерства иностранных дел или для Совета Королевы.

На другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Совершенно очевидно, что, если кто-нибудь захочет совершить путешествие в мир интеллигенции, проделав путь от физиков к писателям, он встретит множество различных мнений и чувств. Но я думаю, что полюс абсолютного непонимания науки не может не влиять на всю сферу своего притяжения. Абсолютное непонимание, распространенное гораздо шире, чем мы думаем - в силу привычки мы просто этого не замечаем, - придает привкус ненаучности всей "традиционной" культуре, и часто - чаще, чем мы предполагаем, - эта ненаучность едва не переходит на грань антинаучности. Устремления одного полюса порождают на другом своих антиподов. Если ученые несут будущее в своей крови, то представители "традиционной" культуры стремятся к тому, чтобы будущего вообще не существовало *. Западный мир руководствуется традиционной культурой, и вторжение науки лишь в ничтожной степени поколебало ее господство.

* Сравните "1984" Дж. Оруэлла - произведение, наиболее ярко выражающее идею отрицания будущего, - с "Миром без войны" Дж. Д. Бернала.

Поляризация культуры - очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для нашего современного общества. Это практическая, моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы полагать, что эти три момента можно полностью отделить один от другого. Тем не менее сейчас я хочу остановиться на моральных потерях.

Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить 30-40 тысяч тех и других, то есть примерно 25%. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен. Мы совершенно не подозревали, что их связи с традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам.

Само собой разумеется, что выдающиеся ученые, обладавшие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разнообразными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из них читали все, о чем обычно говорят в литературных кругах. Но это исключение. Большинство же, когда мы пытались выяснить, какие книги они читали, скромно признавались: "Видите ли, я пробовал читать Диккенса..." И это говорилось таким тоном, будто речь шла о Райнере Марии Рильке. то есть о писателе чрезвычайно сложном, доступном пониманию лишь горсточки посвященных и вряд ли заслуживающем настоящего одобрения. Они в самом деле относятся к Диккенсу, как к Рильке. Одним из самых удивительных результатов этого опроса явилось, наверное, открытие, что творчество Диккенса стало образцом непонятной литературы.

Читая Диккенса или любого другого ценимого нами писателя, они лишь вежливо кивают традиционной культуре. Живут же они своей полнокровной, вполне определенной и постоянно развивающейся культурой. Ее отличает множество теоретических положений, обычно гораздо более четких и почти всегда значительно лучше обоснованных, чем теоретические положения писателей. И даже тогда, когда ученые не задумываясь употребляют слова не так, как писатели, они всегда вкладывают в них один и тот же смысл; если, например, они употребляют слова "субъектный", "объектный", "философия", "прогрессивный" *, то великолепно знают, что именно имеют в виду, хотя часто подразумевают при этом совсем не то, что все остальные.

* "Субъектный" на современном технологическом жаргоне значит "состоящий из нескольких предметов"; "объектный" - "Направленный на определенный объект". Под "философией" понимаются общие соображения или та или иная нравственная позиция. (Например, "философия такого-то ученого, касающаяся управляемых снарядов", очевидно, приведет к тому, что он предложит некоторые "объектные исследования". ) "Прогрессивной" называется такая работа, которая открывает перспективы повышения по службе.

Не будем забывать, что мы говорим о высокоинтеллигентных людях. Во многих отношениях их строгая культура заслуживает всяческого восхищения. Искусство занимает в этой культуре весьма скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением - музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография: кое-что для ушей, немного для глаз. Очень мало книг, хотя, наверное, не многие зашли так далеко, как некий джентльмен, стоящий, очевидно, на более низкой ступеньке научной лестницы, чем те ученые, о которых я только что говорил. Этот джентльмен на вопрос, какие книги он читает, с непоколебимой самоуверенностью ответил: "Книги? Я предпочитаю использовать их в качестве инструментов". Трудно понять, в качестве каких же инструментов он их "использует". Может быть, в качестве молотка? Или лопаты?

Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым "не относящейся к делу" . Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя.

А другая сторона? Она тоже многое теряет. И может быть, ее потери даже серьезнее, потому что ее представители более тщеславны. Они все еще претендуют на то, что традиционная культура - это и есть вся культура, как будто существующее положение вещей на самом деле не существует.

Как будто попытка разобраться в сложившейся ситуации не представляет для нее никакого интереса ни сама по себе, ни с точки зрения последствий, к которым эта ситуация может привести.

Как будто современная научная модель физического мира по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности не является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума!

А ведь большая часть художественной интеллигенции не имеет об этом творении ни малейшего представления. И не может иметь, даже если бы захотела. Создается впечатление, что в результате огромного числа последовательно проводимых экспериментов отсеялась целая группа людей, не воспринимающих какие-то определенные звуки. Разница только в том, что эта частичная глухота не врожденный дефект, а результат обучения - или, вернее, отсутствия обучения.

Что же касается самих полуглухих, то они просто не понимают, чего они лишены. Узнав о каком-нибудь открытии, сделанном людьми, никогда не читавшими великих произведений английской литературы, они сочувственно посмеиваются. Для них эти люди просто невежественные специалисты, которых они сбрасывают со счета. Между тем их собственное невежество и узость их специализации ничуть не менее страшны. Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое второе начало термодинамики. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя: "Читали ли вы Шекспира?"

Сейчас я убежден, что если бы я поинтересовался более простыми вещами, например тем, что такое масса или что такое ускорение, то есть опустился бы до той ступени научной трудности, на которой в мире художественной интеллигенции спрашивают: "Умеете ли вы читать?", то не более чем один из десяти высококультурных людей понял бы, что мы говорим с ним на одном и том же языке. Получается так, что величественное здание современной физики устремляется ввысь, а для большей части проницательных людей западного мира оно так же непостижимо, как и для их предков эпохи неолита.

Теперь я хотел бы задать еще один вопрос из числа тех, которые мои друзья-писатели и художники считают наиболее бестактными. В Кембриджском университете профессора точных, естественных и гуманитарных наук ежедневно встречаются друг с другом во время обеда *.

* Почти в каждом колледже за профессорскими столами можно встретить представителей всех наук.

Примерно два года назад было сделано одно из самых замечательных открытий за всю историю науки. Я имею в виду не спутник. Запуск спутника - событие, заслуживающее восхищения по совсем иным причинам: оно явилось доказательством торжества организованности и безграничности возможностей применения современной науки. Но сейчас я говорю об открытии Янга и Ли. Выполненное ими исследование отличается удивительным совершенством и оригинальностью, однако результаты его настолько устрашающи, что невольно забываешь о красоте мышления. Их труд заставил нас заново пересмотреть некоторые основополагающие закономерности физического мира. Интуиция, здравый смысл - все перевернулось с ног на голову. Полученный ими результат обычно формулируется как несохранение четности. Если бы между двумя культурами существовали живые связи, об этом открытии говорили бы в Кембридже за каждым профессорским столом. А на самом деле - говорили? Меня не было тогда в Кембридже, а именно этот вопрос мне хотелось задать.

Создается впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы. Я не собираюсь тратить время на разговоры о том, как это печально. Тем более что на самом деле это не только печально, но и трагично. Что это означает практически, я скажу немного ниже. Для нашей же умственной и творческой деятельности это значит, что богатейшие возможности пропадают впустую. Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик - если не бояться зайти так далеко! - не может не высечь творческой искры. Как видно из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи.

Сейчас мы по-прежнему возлагаем наши творческие надежды прежде всего на эти вспышки. Но сегодня наши надежды повисли, к сожалению, в воздухе, потому что люди, принадлежащие к двум культурам, утратили способность общаться друг с другом. Поистине удивительно, насколько поверхностным оказалось влияние науки XX века на современное искусство. От случая к случаю попадаются стихи, в которых поэты сознательно используют научные термины, причем обычно неправильно. Одно время в поэзии вошло в моду слово "рефракция", получившее совершенно фантастический смысл. Потом появилось выражение "поляризованный свет"; из контекста, в котором оно употребляется, можно понять, что писатели считают, будто это какой-то особенно красивый свет.

Совершенно ясно. что в таком виде наука вряд ли может принести искусству какую-нибудь пользу. Она должна быть воспринята искусством как неотъемлемая часть всего нашего интеллектуального опыта и использоваться так же непринужденно, как всякий другой материал.

Я уже говорил, что размежевание культуры не специфически английское явление - оно характерно для всего западного мира. Но дело, очевидно, в том, что в Англии оно проявилось особенно резко. Произошло это по двум причинам. Во-первых, из-за фанатической веры в специализацию обучения, которая зашла в Англии гораздо дальше, чем в любой другой стране на Западе или на Востоке. Во-вторых, из-за характерной для Англии тенденции создавать неизменные формы для всех проявлений социальной жизни. По мере сглаживания экономического неравенства эта тенденция не ослабевает, а усиливается, что особенно заметно на английской системе образования. Практически это означает, что, как только происходит нечто подобное разделению культуры, все общественные силы способствуют не устранению этого явления, а его закреплению.

Раскол культуры стал очевидной и тревожной реальностью еще 60 лет назад. Но в те времена премьер-министр Англии лорд Солсбери имел научную лабораторию в Хэтфилде, а Артур Бальфур интересовался естественными науками гораздо серьезнее, чем просто любитель. Джон Андерсен, прежде чем начать государственную службу, занимался в Лейпциге исследованиями в области неорганической химии, интересуясь одновременно таким количеством научных дисциплин, что сейчас это кажется просто немыслимым *. Ничего похожего не встретишь в высших сферах Англии в наши дни; теперь даже сама возможность такого переплетения интересов представляется абсолютно фантастичной **.

* Он держал экзамены в 1905 году.

** Справедливо, однако, заметить, что благодаря компактности верхушки английского общества, где каждый знает каждого, ученые и не ученые Англии легче завязывают дружеские отношения, чем ученые и не ученые большинства других стран. Точно так же, как многие ведущие политические деятели и административные работники Англии, насколько я могу судить, гораздо живее интересуются искусством и обладают более широкими интеллектуальными интересами, чем их коллеги в Соединенных Штатах. Это, конечно, преимущество англичан.

Попытки перебросить мост между учеными и не учеными Англии выглядят сейчас - особенно среди молодежи - значительно безнадежнее, чем тридцать лет назад. В то время две культуры, уже давно утратившие возможность общения, еще обменивались вежливыми улыбками, несмотря на разделявшую их пропасть. Теперь вежливость позабыта, и мы обмениваемся только колкостями. Мало того, молодые ученые ощущают свою причастность к расцвету, который переживает сейчас наука, а художественная интеллигенция страдает от того, что литература и искусство утратили свое былое значение.

Начинающие ученые к тому же еще уверены - позволим себе эту грубость, - что получат хорошо оплачиваемую работу, даже не имея особенно высокой квалификации, в то время как их товарищи, специализирующиеся в области английской литературы или истории, будут счастливы получить 50% их зарплаты. Ни один молодой ученый с самыми скромными способностями не страдает от сознания собственной ненужности или от бессмысленности своей работы, как герой "Счастливчика Джима", а ведь, в сущности, "сердитость" Эмиса и его единомышленников в какой-то степени вызвана тем, что художественная интеллигенция лишена возможности полностью использовать свои силы.

Из этого положения есть только один выход: прежде всего изменить существующую систему образования. В Англии по тем двум причинам, о которых я уже говорил, это труднее сделать, чем где бы то ни было. Почти все согласны, что наше школьное образование слишком специализировано. Но почти все считают, что попытка изменить эту систему лежит за пределами человеческих возможностей. Другие страны недовольны своей системой образования не меньше, чем Англия, но они не так пассивны.

В США на каждую тысячу человек приходится гораздо больше детей, продолжающих учиться до 18 лет, чем в Англии; они получают несравненно более широкое образование, хотя и более поверхностное. Американцы знают, в чем их беда. Они надеются справиться с этой проблемой в ближайшие десять лет, но, возможно, им придется поторопиться. В СССР (также на тысячу человек населения) обучается больше детей, чем в Англии, и они получают не только более широкое образование, но и гораздо более основательное. Представление об узкой специализации в советских школах - нелепый миф, созданный на Западе *. Русские знают, что перегружают детей, и: всеми силами стараются найти правильный путь.

* Я попытался сравнить американскую, советскую и английскую системы образования в статье "Новый интеллект для нового мира" ("New Minds for the New World"), опубликованной в "New Statesman" 6 октября 1956 года.

Скандинавы, в частности шведы, уделяющие вопросам образования значительно больше внимания, чем англичане, испытывают серьезные затруднения из-за необходимости тратить много времени на изучение иностранных языков. Важно, однако, что проблема образования их тоже тревожит.

А нас? Неужели мы уже закоснели до такой степени, что потеряли всякую возможность что-либо изменить?

Поговорите со школьными преподавателями. Они скажут вам, что наша жесткая специализация, которой нет больше ни в одной стране, - законнейшее дитя системы вступительных экзаменов в Оксфордский и Кембриджский университеты. Но в таком случае было бы вполне естественно изменить эту систему. Не будем, однако, недооценивать наш национальный талант, разными способами убеждать себя, что это не так просто. Вся история развития образования в Англии показывает, что мы способны лишь усиливать специализацию, а не ослаблять ее.