Предыстория и источники

Александра Экстер. Макет театральной декорации.1930 год

Государственный центральный театральный музей

имени А. А. Бахрушина

Одной из основных предпосылок для возникновения театра авангарда являлся кризис традиционной драмы, выразившийся в драматургии Августа Стриндберга, Генрика Ибсена, Антона Чехова, Александра Блока и других. Этот кризис стал фоном для утверждения театра как самостоятельного вида искусства, попытки частичного, а иногда и полного отказа от привносимых литературой смыслов , использования сцены и актеров как медиума для литературы, а также подражательного характера сценического искусства. Театр должен начать самостоятельно производить смыслы , что в конце 1900‑х — середине 1910-х годов находит выражение в высказываниях английского режиссера Гордона Крэга, в концепции театральности Николая Евреинова и его интересе к нелитературным формам театра (спектакли созданного им вместе с Николаем Дризеном «Старинного театра»), экспериментах в области комедии дель арте Всеволода Мейерхольда и позднее Евгения Вахтангова и т. д.

Сцена из спектакля по пьесе Эмиля Верхарна «Зори» в постановке Всеволода Мейерхольда

и Валерия Бебутова на сцене Первого театра РСФСР

Государственный театральный музей им. А. А. Бахрушина / РИА «Новости»

Главные идеи

Одной из главных идей, общей для театральных деятелей авангарда, можно назвать установку на трансформацию зрителя, преображение его и окружающего мира . Отсюда интерес к обрядам и ритуалам, массовым зрелищам, митингам. На смену представлениям о спектакле как авторском произведении приходит модель спектакля как события, создаваемого всеми его участниками. «Нет пассивного зрителя и активного актера, — утверждает Мейерхольд в 1927 году. — Сегодняшний зритель — завтра участник зрелища».

Взгляды теоретиков и художников производственного искусства, с одной стороны, и идеологов петроградского самодеятельного театра, с другой, подрывают идею автономии искусства и вводят в театральную эстетику первых пореволюционных лет проблему слияния искусства с жизненными практиками . «Грядущий пролетарский театр станет трибуной творческих форм реальной действительности, он будет строить образцы быта и модели людей, он превратится в сплошную лабораторию новой общественности, а материалом его станет любое отправление социальных функций. Театр как производство, театр как фабрика квалифицированного человека — вот что рано или поздно напишет на своем знамени рабочий класс», — писал Борис Арватов. Критика позиции зрителя как неучаствующего наблюдателя и попытки изменить взаимоотношение внутри спектакля, выведя зрителя из состояния пассивного наблюдателя, — общая установка самых разных режиссеров и теоретиков авангардного театра, в том числе западных — от Бертольта Брехта до Антонена Арто.

Еще одной задачей, которую ставил перед собой театральный авангард, было разрушение видимости целостности произведения , осуществляемое различными средствами — на уровне текстов драматического, режиссерского и самого спектакля. Действительность непосредственным образом вторгалась в произведение, становясь частью спектакля Мейерхольда «Зори» (1920), когда персонаж Вестник сообщил зрителям о взятии Перекопа Красной армией, что немедленно породило прямо в середине действия стихийный митинг среди публики. С другой стороны, разрушение видимости целостности находило воплощение на уровне литературного текста, что нашло яркое выражение в драмах обэриутов («Елизавета Бам» Даниила Хармса, «Елка у Ивановых» Александра Введенского), а также в популярном в 1920-е годы жанре литературного монтажа : к примеру, материалом композиции «Война» артиста Владимира Яхонтова были нарочито разнородные фрагменты из пушкинского «Скупого рыцаря», «Коммунистического манифеста», «Кризиса социал-демократии» Розы Люксембург, «Ладомира» Велимира Хлебникова, приказа о частичной мобилизации и тому подобное.

Главные действующие лица и произведения

Театральный авангард можно отсчитывать с двух ставших легендарными постановок, показанных в питерском театре «Луна-парк» в начале декабря 1913 года, — «заумной» оперы «Победа над Солнцем» и трагедии «Владимир Маяковский». Оба спектакля, поставленные обществом художников «Союз молодежи», к которым примкнула футуристическая группа «Гилея», открыли те магистральные пути, по которым в ближайшее десятилетие будет развиваться авангардный театр в России и на которых уже во второй половине столетия возникнет перформанс. «Победа над Солнцем» программно игнорировала не только законы реалистического театра, но и правила профессионального театра вроде понятности звучащего текста (со сцены звучало вовсе не оперное пение, а «заумный язык») и связи сцен друг с другом (драматургически спектакль распадался на два действия и несколько плохо связанных друг с другом нарочито алогичных картин, которые автор либретто Алексей Крученых назвал деймами). Антиопера, разыгранная актерами-любителями из студентов и описывающая пленение Солнца будетлянами, его умерщвление и картину новых будетлянских времени и пространства, явно отсылала к площадным представлениям, к балагану. Спектакль особенно был примечателен своим художественным решением, которое выполнил Казимир Малевич: его кубистические костюмы помещали актера в серую зону между объектом и исполнителем, а декорации открывали дорогу супрематизму — впервые черный квадрат появляется именно здесь, пока еще в качестве задника сцены .

Ольга Розанова. Афиша к спектаклям футуристов в «Луна-парке».

Петербург, 1913 год

Трагедия «Владимир Маяковский» в оформлении художников Павла Филонова и Иосифа Школьника имела с «Победой над Солнцем» много общих черт, но едва ли не самым важным было то, что главную роль здесь исполнял сам автор: таким образом, Маяковский стирал дистанцию между художником и произведением, как это нередко происходит в современном перформансе между персонажем и актером, который его призван изобразить. Театр превращался в ситуацию, в которой автор обращался к зрителям напрямую, а произведение — трагедия — не существовала отдельно от тела и голоса ее создателя .

Декорации Владимира Татлина к постановке «Зангези»

Российский государственный архив литературы и искусства

В известном смысле стремление устранить дистанцию между автором, произведением и сценическим воплощением было осуществлено художником Владимиром Татлиным, который в 1923 году в память о Хлебникове поставил его сверхповесть «Зангези» (1) , в которой был одновременно «режиссером, актером и художником», создав пластический аналог хлебниковской поэзии — «материальные образцы звукописи».

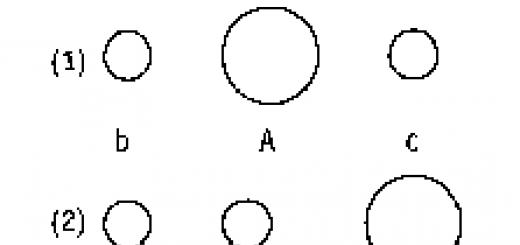

Одной из самых значительных страниц русского театрального авангарда стали постановки «Великодушный рогоносец», «Смерть Тарелкина» и «Земля дыбом» Всеволода Мейерхольда, которые наиболее полно представляют совместный с конструктивистами этап работы режиссера 1922-1923 годов. После знакомства с группой на выставке «5 × 5 = 25» Мейерхольд начинает сотрудничество с художниками Любовью Поповой и Александром Весниным, планируя поставить с ними массовое действие на Ходынском поле. Эта несостоявшаяся работа отражала идею конструктивистов, что действо должно покинуть театральный зал и переместиться под открытое небо, в цеха заводов, на палубы лайнеров и пр. В сценографии «Великодушного рогоносца» Любовь Попова отказалась задействовать сценический портал, колосники (2) и подвесы, как и воссоздавать на сцене, полностью освобожденной от бутафории, то или иное место действия или среду. В ее конструкции, получившей название станка, использовались лишь те элементы, на которые прямо указывалось в диалогах пьесы бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка (окна, лестница, двери, лестничная площадка). Актерские костюмы, в свою очередь, были заменены рабочей прозодеждой — синими блузой и брюками. В следующем спектакле Мейерхольда «Смерть Тарелкина» жена Александра Родченко, художница Варвара Степанова, устраняла какие бы то ни было декорации — на сцене находились только предметы, выкрашенные в одинаковые цвета, которым была придана форма элементов интерьера: стола, стула, табурета. При этом все они непременно были приспособлены для актерской игры: стулья, например, проламывались под актерами или подскакивали благодаря пружинам.

Варвара Степанова. Макеты мебели для постановки «Смерть Тарелкина». 1922 год

Архив А. Родченко и В. Степановой

В «Земле дыбом» Любовь Попова предложила ограничиться краном, который был установлен на сцене. Этот спектакль должен был подтвердить одну из самых утопичных идей русского авангарда, согласно которой профессиональный театр должен уступить место свободной игре отдыхающих рабочих, проводящих часть своего досуга за представлением, импровизируемым, может быть, у места только что прерванной работы по сценарию, тут же придуманному кем-нибудь из них. Здесь тоже была последовательно проведена идея отказа от бутафоричности: на сцене действующие лица носили те же костюмы, что и в жизни, въезжали настоящие мотоциклы, звонили настоящие полевые телефоны. Интересным нововведением стал экран, на который проецировались лозунги (позднее Мейерхольд нередко использовал в своих спектаклях киновставки).

Стремление авангарда не изображать, а организовывать жизнь привело к распространению массовых действ и новой роли самодеятельного театра, противопоставляемого профессиональному. Эти формы демонстрировали попытки отойти от индивидуального создания произведения, и та же борьба обращалась против зрительской и актерской индивидуальности: массовое действо адресовано массе массой же; зритель, актер и автор здесь одно и то же коллективное лицо, так же как в «Симфонии гудков» Арсения Авраамова нет разницы между исполнителем и слушателем. Идеологами этого направления были теоретики производственного искусства — Алексей Ган и Борис Арватов. Профессиональному театру они в будущем вовсе отказывали, противопоставляя лицедейству агитдейство , которое займет место театра в будущем. Предполагалось, что драматургия (в том числе и та, что отражает новую идеологию) вовсе перестанет существовать. «Отказ от литературщины, „пьесности“, „драматургии“, подмостков, „идеологического“ сюжета через их деформацию и полное уничтожение неизбежны на театре, так же как это оказалось неизбежным в живописи. Неизбежны, потому что строить жизнь можно только из реального материала, очищенного от чуждых ему, насилующих и затемняющих его реальные свойства эстетических оболочек…» — утверждал Арватов. Шаги в этом направлении он видел в характерных для начала 1920-х годах явлениях циркизации театра, находящих отражение в спектаклях Всеволода Мейерхольда, Сергея Эйзенштейна, Юрия Анненкова, введении элементов кабаре, новых актерских тренингах вроде биомеханики (3) Мейерхольда и трудовой гимнастики Ипполита Соколова и так далее. Первые пореволюционные массовые действа имели черты ритуально-обрядовых празднеств .

В начале 1920-х годов происходят коренные изменения и в самодеятельном театре, в котором осуществляется переход от дореволюционной концепции «театра для народа» к «театру из народа» . Появляется большое количество коллективов в рабочих аудиториях, где постановки осуществляются совместно, а идеи и формы спектакля соответствуют запросам аудитории. Важно, что такой театр принципиально не подражает профессиональному . Неслучайно распространенной формой самодеятельного театра становится не традиционная пьеса, а литературный монтаж , а материалом — социальная и политическая действительность, находящая выражение в агитсудах (например, «Суд над убийцами К. Либкнехта», «Суд над алкоголиком»), живых газетах (живгазах), в которых с плакатной наглядностью инсценируется актуальное или историческое событие, в политических играх и т. д.

Агитбригада «Синяя блуза». Спасск, 1927 год

Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан

Приемы самодеятельного театра, инициированные во многом благодаря футуристическому опыту, нашли развитие в движении агитационных бригад «Синяя блуза» и вместе с тем в совершенно иных по своим принципам постановках Игоря Терентьева — одного из ярких участников тифлисской футуристической группы «41°», поэта и теоретика зауми, одного из наиболее радикальных деятелей театра 1920-х, провозглашавшего: «Не музыка — а звукомонтаж! Не декорация — а монтировка! Не живопись — а светомонтаж! Не пьеса — а литомонтаж! То есть умение использовать элементы, отрывки, части, кусочки — для той первоначальной мозаики, которая, сливаясь в исторической перспективе, дает картину пролетарской культуры». Крупными работами Терентьева становятся постановки в ленинградском Красном театре («Джон Рид», 1924) и в Доме печати («Фокстрот», 1926; «Ревизор», 1927), оформленные мастерами «школы аналитического искусства» Павла Филонова.

Театральные работы Терентьева непосредственно повлияли на драматургию и театральные эксперименты участников группы ОБЭРИУ (Объединение реального искусства): Хармса, Введенского, Игоря Бахтерева и других. Несмотря на то что обэриутов нередко относят к поставангарду, их театральные принципы восходят к предшествующим, но вместе с этим имеют совершенно самостоятельное содержание. В программной «Декларации ОБЭРИУ» (1927) находила отражение общая для многих художников авангарда установка на зрительский шок, возникающий в ситуации невозможности толкования произведения: «Мы берем сюжет — драматургический. Он развивается вначале просто, потом он вдруг перебивается как будто посторонними моментами, явно нелепыми. Вы удивлены. Вы хотите найти ту привычную логическую закономерность, которую, вам кажется, вы видите в жизни. Но ее здесь не будет. Почему? Да потому, что предмет и явление, перенесенные из жизни на сцену, теряют жизненную свою закономерность и приобретают другую — театральную. Объяснять ее мы не будем. Для того чтобы понять закономерность какого‑либо театрального представления — надо его увидеть. Мы можем только сказать, что наша задача — дать мир конкретных предметов на сцене в их взаимоотношениях и столкновениях» (4) .

Синтез с другими видами искусств

Театр как синтетическая форма искусства всегда обусловлен тесной связью с литературой, изобразительным искусством, музыкой, но в театре авангарда эта связь усилена тем, что поиск взаимных оснований в искусстве и вследствие этого разрушение границ и стремление к синтезу является одной из базовых черт авангарда. Одним из первых о таком взаимопроникновении заговорил Василий Кандинский в статье «О сценической композиции» (1912), где доказывал, что средства различных искусств — звук, цвет и слово — внешне различны, но «по своей внутренней сути совершенно тождественны». Примеры такого синтеза искусств на театральной основе многочисленны — они, каждый в своем ключе, очевидны для постановок Уновиса (5) в Витебске и для работ Мастфора (мастерской Николая Фореггера), находят отражение в совместных работах режиссера Александра Таирова с художниками Александрой Экстер, Георгием Якуловым, братьями Стенбергами, лежат в основе экспериментов Проекционного театра художника Соломона Никритина и т. д. Достаточно сказать, что все значительные представители художественного, литературного, музыкального авангарда были связаны с работой в театре и представить себе наследие многих режиссеров без этого участия, а нередко и влияния невозможно. Важным обстоятельством такого синтеза являлось то, что только театр создавал убедительную пространственно-временную модель взаимодействия новейших форм в искусстве, ощутимо пересматривая позиции зрителя и участника, действующего лица и автора, нарушая границу условного и реального, художественного и внеэстетического. Именно в этом смысле эксперименты в театре имели значение аналогий тех изменений, которые могут произойти не только в искусстве, но и в жизни общества.

Сцена из спектакля «Принцесса Брамбилла». Художник Георгий Якулов. 1920 год

«Камерный театр и его художники: 1914-1934». М., 1934

Влияния и последствия

К середине 1920-х конструктивистские методы и приемы приобрели узнаваемые стилевые черты, что фактически означало противоположность изначальным установкам конструктивизма как принципиально внестилевого явления. Вместе с этим наиболее крупные режиссеры отошли от радикальных преобразований, связанных с левыми течениями (например, «Ревизора» Мейерхольда 1926 года многие сочли шагом назад), что, следует сказать, совершенно не означало остановки в развитии. В то же время большая часть деятелей театра перешла к кино (Эйзенштейн, Юткевич, Козинцев и Трауберг, Роом, Мачерет и др.). Идеи производственников о том, что массовое действо в новых общественных условиях окончательно сменит профессиональный театр, уже к середине 1920-х годов начали терять свое влияние.

Одновременно с этим самодеятельный театр, поначалу декларировавший свою полную независимость от профессионального, в те же годы начинал все больше ориентироваться на него, постепенно превращаясь в бледную копию. Однако сформировавшиеся на рубеже 1910-20-х годов идеи левого искусства, отражавшие поиски альтернативы для театра как института, продолжали оказывать глубокое влияние на мировой театр — например, посредством концепции «эпического театра» режиссера и драматурга Бертольта Брехта, в свете которой десятилетиями развивалась послевоенная сцена. На основе принципов авангардного театра стало в будущем возможным развитие жанров современного искусства — перформанса, акции, хэппенинга, хотя в отечественной культуре они формировались в большей степени под влиянием западных послевоенных тенденций. С 1970-80-х годов появляется целый ряд обобщающих исследований по истории русского авангардного театра, вместе с этим растет количество реконструкций спектаклей и постановок, свое сценическое воплощение находят те драматические произведения, которые в первой трети столетия либо были поставлены эпизодически, либо не были поставлены вовсе.

________________________

1. По определению Хлебникова сверхповесть в отличие от повести, складывается не из слов, а из самостоятельных отрывков - "каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом".

2. Колосники - (в театре) деревянные или металлические брусья, которые соеденены решёткой в верхней части сцены и служат для укрепления декораций.

3. Как театральный, термин был введён Мейерхольдом в его режиссёрскую и педагогическую практику в начале 1920-х годов для обозначения новой системы подготовки актёра: "Биомеханика стремится экспериментальным путём установить законы движения актёра на сценической площадке, прорабатывая на основе норм поведения человека тренировочные упражнения игры "актёра".

5. Уновис - "Утвердители нового искусства (1920-1922), группа, организованная учениками и последователями К. Малевича.

Работал в Москве в 1920-38 годах под худ. руководством В. Э. Мейерхольда. Первоначально коллектив назывался Театр РСФСР 1-ый (1920-1921), затем в 1922 году - Театр актёра и Театр ГИТИС, с 1923 года - Театр им. Мейерхольда (ТИМ), с 1926 года – Государственный театр им. Мейерхольда (ГосТИМ). Яркая творческая индивидуальность руководителя предопределила репертуарные искания, стилистический облик постановок театра, особенности актёрского мастерства. Почти все спектакли ставил сам Мейерхольд, лишь в редких случаях - в сотрудничестве с другими, близкими ему режиссерами. Труппа сложилась в основном из молодых актёров и начала свою деятельность под флагом «Театрального Октября» - мейерхольдовской программы полном переоценки всех театральных ценностей, немедленной политической активизации театра на основе завоеваний Октября, превращения сценического искусства в орудие боевой агитации и пропаганды.

Постановки «Зорь» Э.Верхарна (1920, с В.М.Бестовым) и 2-ой ред. «Мистерии Буфф» В.В.Маяковского (1921, с Бебутовым) имели характер спектаклей-митингов. Совершенным воплощением конструктивизма стал «Великодушный рогоносец» Ф.Кроммелинка (1922, худ. Л.С.Попова}. В этом спектакле, как и в «Смерти Тарелкина» А.В.Сухово-Кобылина с (1922, худ. В.Ф.Степанова), были с успехом применены приёмы «циркизации театра» - внедрения в сценическую композицию элементов клоунады и акробатики. Актёры выступали без грима, без париков, в одинаковой «прозодежде». Декорации заменила абстрактная конструкция - подвижная система игровых площадок. Труппа овладевала биомеханикой. При театре существовала школа, сменившая несколько названий - Государственные высшие режиссерские мастерские (ГВЫРМ), Государственный высшие театральные мастерские (ГВЫТМ). С 1923 года - Государственные экспериментальные театральные мастерские (ГЭКТЕМАС), где помимо биомеханики преподавали сценическую речь, композицию спектакля и др.

Характерное для искусства Мейерхольда начала 1920-х гг. стремление сомкнуть новаторские эксперименты с опорой на демократические традиции простонародного площадного театра особенно проступило в чрезвычайно вольной режиссерской композиции «Леса» А.Н.Островского (1924, худ. В.Ф.Фёдоров): персонажи перемонтированной и разбитой на 33 эпизода комедии были откровенно осовременены, поданы с резким педалированием классовой сущности (приёмом «социальной маски»), но игра велась в шутовской, балаганной манере, в костюмировке вновь вспыхнули яркие краски, появились утрированные гримы, экстравагантные цветные парики. «Лес», вызвавший жестокую полемику в прессе, пользовался огромным успехом и за 14 лет был сыгран 1338 раз.

В спектаклях театра всё громче звучали причудливо-гротескные темы. Сатирическая комедия Н.Р.Эрдмана «Мандат» (1925, худ. Шлепянов) знаменовала собой поворот театра к современному быту, к саркастически-едкому изображению мещанского мелколюдья средствами утончённой актёрской эксцентрики. На смену «раздеванию театра» пришло тяготение к эффектному зрелищу. В спектакле «Учитель Бубус» А.М.Файко (1925, худ. Шлепянов) это тяготение сказалось в экстравагантном оформлении и освещении сцены, изощрённой и перенасыщенной музыкой режиссерской партитуре, нарочито замедленном темпе исполнения. Гораздо более эффективно новые методы Мейерхольда были реализованы в постановке «Ревизора» Н.В.Гоголя (1926), где режиссёр выступил как полновластный «автор спектакля», уверенно взял «курс на трагедию», прибег к методу совмещения гоголевских текстов, сосредоточил действие на маленьких игровых площадках и сообщил всей композиции причудливо-фантасмагорический характер. «Ревизор» вызвал бурные споры в печати, но наиболее авторитетные критики (А.В.Луначарский, П.А.Марков, А.А.Гвоздев}, а также М.А.Чехов, В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, Андрей Белый и многие другие высоко оценили спектакль.

В 1920-е годы ГосТИМ был центром притяжения худ. интеллигенции. В стенах театра созревали дарования будущих кинорежиссёров С.М.Эйзенштейна, С.И.Юткевича, И.А.Пырьева, Л.О.Арнштама, Н.В.Экка, работали композиторы Д.Д.Шостакович, М.Ф.Гнесин, Б.В.Асафьев, В.Я.Шебалин, к его деятельности были прямо или косвенно причастны Андрей Белый, Пастернак, И.Л.Сельвинский, Маяковский. Сатирические комедии Маяковского «Клоп» (1929, худ. Кукрыниксы и А. М. Родченко) и «Баня» (1930, худ. С. Е. Вахтангов и А. А. Дейнека), а также «Выстрел» А. И. Безыменского (1929, бригада режиссеров под рук. Мейерхольда, худ. В. В. Калинин и Л. П. Павлов) дали театру возможность выступить против нового мещанства и бюрократии, однако подлинным успехом была только постановка «Клопа».

На рубеже 1930-х годов плакатные средства выразительности казались исчерпанными и утратили былую силу воздействия на зрителя. Взаимоотношения театра с современной драматургией разладились, и в таких спектаклях, как «Командарм-2» Сельвинского (1929, худ. Вахтангов), «Последний решительный» В.В.Вишневского (1931, худ. Вахтангов), «Список благодеяний» Ю.К.Олеши (1931; худ. Вахтангов, И.И.Лейстиков, К.К.Савицкий), удачны были лишь отдельные ударные эпизоды. Предпринятые в эту пору новые постановки классики - «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина» (1933, худ. В.А.Шестаков) и «33 обморока» (водевили А.П.Чехова «Юбилей», «Медведь», «Предложение», 1934; худ. Шестаков), равно как и 2-я ред. «Горе уму» по А.С.Грибоедову (1935), большого общественного резонанса не имели. Кризис в известной мере усугублялся тем, что здание театра на Триумфальной пл. радикально перестраивалось по проекту архитекторов М.Г.Бархина и С.Е.Вахтангова, и с 1931 года труппа играла в чужом, плохо приспособленном помещении (ныне Театр им. Ермоловой). Новые постановки (например, «Борис Годунов» А.С.Пушкина) задумывались и репетировались в расчёте на новую сцену. Тем не менее пути преодоления кризиса отчётливо обозначились в спектакле «Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1934, худ. Лейстиков), который принёс театру убедительный успех и одобрение взыскательного Вл.И.Немировича-Данченко, а также в работе над инсценировкой романа Н.А.Островского «Как закалялась сталь» («Одна жизнь», худ. В.А.Стенберг), доведённой до генеральной репетиции. Этот трагедийный спектакль не был показан широкой публике, т.к. в 1937-38 годах ГосТИМ подвергся резкой критике как якобы чуждый советскому народу, враждебный советской действительности, и в 1938 году был закрыт.

В труппе театра достигли зрелости крупные актёрские дарования: М.И.Бабанова, Н.И.Боголюбов, Э.П.Гарин, М.И.Жаров, В.Ф.Зайчиков, И.В.Ильинский, С.А.Мартинсон, Д.Н.Орлов, 3.Н.Райх, Е.В.Самойлов, Л. Н. Свердлин, Е.А.Тяпкина, М.И.Царёв, М.М.Штраух, В.Н.Яхонтов, начинали свой творческий путь режиссёры Л.В.Варпаховский, С.А.Майоров, Н.П.Охлопков, В.Н.Плучек, Б.И.Равенских, П.В.Цетнерович, Шлепянов.

Информация энциклопедии "Русский драматический театр", Москва 2001 год

У конструктивистско-биомеханической версии «Смерти Тарелкина» сразу сложилась негативная репутация: «Единогласно признанный провал» . Закрепилось такое представление и в театроведении: то писали, что цирковая эксцентрика выхолостила пафос «обличительной сатиры» Сухово-Кобылина (Б. В. Алперс), то упрекали в превращении трагического фарса в «безоблачную трюковую комедию» (К. Л. Рудницкий).

Н. Охлопков (Качала), М. Жаров (Брандахлыстова). «Смерть Тарелкина». 1922 г. Театр Вс. Мейерхольда

Источник большей части недоразумений, связанных с оценкой «Смерти Тарелкина» 1922 года, — в невнимании к концепции сценического образа в структуре мейерхольдовского спектакля. Вот одно из описаний: «Тарелкин театра — беспечный проказник — каждый раз торжествовал над своими преследователями: пил воду во время пытки жаждой и под конец спектакля улетал на веревке, весело смеясь над одураченным Варравиным» . В другом описании Тарелкин пил не воду, а вино , но речь неизменно шла об одном: «Тарелкин театра» понимался всего лишь как неподходящая Тарелкину Сухово-Кобылина интерпретация. Между тем «Тарелкин театра» — это особая сценическая структура, относящаяся к Тарелкину Сухово-Кобылина как целое к целому. В восприятии критики, непосредственно общавшейся с постановкой, в большинстве позднейших характеристик сопоставлялись персонаж и его трактовка — в спектакле Мейерхольда сопоставлялись персонаж и актер. Тарелкин изнывал от жажды, но актер при этом мог демонстративно поглощать ту или иную жидкость, общаться с публикой ‘a parte’, исполнять трюки и смеяться от своего лица. Актер — это символ, ведь наглядно существует только его движущееся тело, и рисунок пластики актера должен быть организован так, чтобы сквозь него просвечивали черты и облики Другого, насыщенные широким спектром сущностных смыслов. В плане же реализации актер, по Мейерхольду, представляет собой гротеск: образ Другого проектируется им как «умышленная утрировка и перестройка (искажение)» собственной природы или комбинация отдельных элементов этой природы, «не соединимых ею или привычкой нашего повседневного опыта» , и неизменно контролируется им же на всех стадиях осуществления замысла.

В одной из публикаций 1922 года анонимный автор, опираясь на введенное В. Б. Шкловским различие между понятиями «фабула» и «сюжет», обнаружил новаторство Мейерхольда в последовательном переходе от фабулы пьесы к ее сюжету . Сюжеты постановок Мейерхольда являлись следствием режиссерской экстраполяции сюжетов драматургических произведений. По аналогии с предложенным Ю. Н. Тыняновым различением метра и ритма стиха, под фабулой можно понимать семантическую (смысловую) разверстку действия спектакля, под сюжетом — всю динамику постановки, складывающуюся из взаимодействия всех связей материала: фабульной, стилистической и т. д. Тогда нет необходимости в противопоставлении содержания и формы, вдвойне пагубном для драматического театра, где по дурной традиции под «содержанием» еще и сегодня нередко понимают только интерпретацию авторского текста. Спектакль «Смерть Тарелкина» обладал единым режиссерским сюжетом, который распадался на две параллельные линии подобно тому как в сценическом образе сосуществовали роль и игравший ее актер. Первая линия сюжета была связана с режиссерской интерпретацией пьесы Сухово-Кобылина, вторая — с балаганно-цирковой эксцентриадой, в том числе и с эксцентриадой отдельного образа (в приведенном примере исполнитель роли Тарелкина строил ее на переходах от включенности в структуру постановки через маску роли — к прямому контакту с публикой через собственную актерскую маску, например через маску озорника; тех и других масок могло быть несколько — не было лишь, согласно эксцентрической лексике, единого центра образа).

Сцена из спектакля

Первую линию сюжета можно назвать еще и драматической, поскольку в основе ее лежал материал комедии-шутки Сухово-Кобылина. Фабула пьесы как цепь событий в их причинно-следственной связи представляла собой схему, на основе которой были возможны разные сюжетные построения. Сатира мало занимала режиссера, социальный аспект авторских ролей сохранялся лишь в фабульных отношениях действующих лиц, остальные характеристики персонажей— грим, костюм — были сняты. Мейерхольда неизменно волновала тема смерти и противостояния героя судьбе; нашел он ее и в пьесе Сухово-Кобылина: вызов бросался основам бытия. Метафизический бунт Тарелкина виделся Мейерхольду вариацией другой темы — темы игры и «передергивания», пронизывающей в качестве лейтмотива все творчество режиссера, а сам Тарелкин неожиданно становился в ряд излюбленных героев — таких, как Дон-Жуан, Арбенин, Кречинский, Самозванец, Герман. Тарелкин «много на себя берет», делая попытку обернуть законы жизни и смерти в свою пользу. Однако умерший, но живой Копылов почти буквально хватает за горло живого, но умершего Тарелкина. Трагедия оборачивается балаганом, «форма создает для себя содержание» (В. Б. Шкловский).

Прежде всего — в способе существования актера. Реально на сцене присутствовал только он, а персонажи пьесы Сухово-Кобылина вели вполне призрачное существование, по воле режиссера то проглядывая за манипуляциями исполнителей, то исчезая бесследно. Той же цели должны были служить незагримированность лиц и прозодежда — они подчеркивали главную тему спектакля — тотальное оборотничество, разворачивая в сценическую метафору реплику Тарелкина: «… какая пустыня; людей нет — все демоны…» В манере актерской игры наглядно видны две ветви одного сюжета, причем первая, драматическая линия реализовалась через вторую, эксцентрическую.

Свою роль в подобном способе развертывания сюжета играла и сценография В. Ф. Степановой, главным образом печально знаменитые «аппараты для игры». Именно в работе художника Е. Б. Ракитина находила одну из причин неудачи «Смерти Тарелкина» 1922 года: «аппараты» Степановой «обращали на себя внимание прежде всего неуместностью в контексте спектакля» . Это не так. Мейерхольд искал адекватного сценического выражения Невыразимому. И главная функция «аппаратов для игры» в «Смерти Тарелкина» — сюжетообразующая. Они должны были выявить тему тотального оборотничества на предметном уровне: окружающий человека мир в пространстве спектакля оказывался столь зыбким и эфемерным, что предательским характером обладали самые обыкновенные вещи: из бутылок нельзя было пить, на стульях невозможно сидеть и т. д.

Режиссерский сюжет прочитывался далеко не всеми зрителями спектакля, но все-таки прочитывался. Один из рецензентов писал о том, что лейтмотив постановки — Ужас, Ужас, Ужас; что если это и балаган, то балаган — трагический: «Не смешно… Публика охвачена страхом. Ей не до трюков. Она чувствует „самое главное“: издевку смерти над человеком» (Б. С. Ромашов). Критика, как уже говорилось, в массе своей спектакль не приняла. Но если обратиться к прокатной судьбе постановки, то окажется, что «Смерть Тарелкина» давалась в Москве до 7 марта 1924 года по 4 — 6 раз в месяц. Для провалившегося спектакля — это очень и очень неплохо и означает, что своя публика у постановки была.

М. Жаров (Брандахлыстова). «Смерть Тарелкина». 1922 г. Театр Вс. Мейерхольда

Во время гастролей ТИМа на Украине в 1923 года комедия Сухово-Кобылина была показана в Харькове и в Киеве. Последний раз она выносилась на суд зрителей 6 июня 1924 года (гастроли в Ленинграде). В каждом случае сведения о вердикте публики самые противоречивые. Одни уверяли, что премьера в Москве «успеха не имела» (В. М. Ходасевич). Другие свидетельствовали: «Публика хохотала, возмущалась. Некоторые декаденты скандировали, вызывали Мейерхольда. И в то же время на веревочках сверху опускали яблоки, за которыми устроена была настоящая охота. Это очень подходило к общему тону спектакля» , «С балконов в партер и оттуда обратно летают разноцветные мячи!.. Выбрасывают плакат: Смерть Тарелкиным — дорогу Мейерхольдам! …Постановка определенно нравится. Зал чутко реагирует на происходящее на сцене. Максимальный успех выпадает на долю второго акта: «Сцена с вурдалаками». И на третий акт: «Сцена допроса свидетелей» . Ленинградский критик считал, что балаган и клоунада понадобились режиссеру для адаптации материала, так как он «имел в виду своего зрителя. Зрителя нового, неискушенного в сатирических тонкостях вообще, а суховокобылинских в частности. Облаченная в обычные театральные формы, „Смерть Тарелкина“ до этого зрителя не дошла бы. Поданная в виде балаганного представления, она усваивается легко…» (Э. А. Старк). Мейерхольд, безусловно, имел в виду своего зрителя. Весь вопрос, собственно, состоял в том: что представлял собой подобный зритель? Или проще: кому мог бы быть адресован такой спектакль, как «Смерть Тарелкина»?

Существуют многочисленные легенды о народности балаганной эксцентрики в советском театре первой половины 1920-х годов как родной стихии массовой зрительской аудитории. Очевидно, однако, что обращение к формам низовой культуры и использование фольклорных мотивов происходило исключительно на уровне приема как устойчивого компонента сценического искусства. В одних случаях это означало представление о фольклорной традиции как о чем-то раз и навсегда завершенном и неподвижном, в других — прежде всего у Мейерхольда — исключало контакт с массовым зрителем (имеется в виду тип зрительской ментальности, а не принадлежность к той или иной классовой или социальной группе). Приемы балагана и цирка, номинально фольклорные, ничего не решали в восприятии широкой публикой «Смерти Тарелкина», ибо находились в противоречии с ее сценическим сюжетом, основанным на индивидуальном переживании проблемы смерти, которой для массового сознания не существует вовсе, смерть не осознается как реальность (в глубине души человек верит, что он не умрет, и живет соответственно). В коллективных представлениях о смерти укоренены архаические пласты сознания: на смерть можно воздействовать средствами магии, смерть является своего рода посвящением — катабазис (нисхождение в царство мертвых) есть условие героизации (В. Я. Пропп). Здесь можно найти аналогию с Тарелкиным Сухово-Кобылина: его мнимая смерть и трансформация в Копылова равносильны отправке героя волшебной сказки в иное царство. Но если традиционным исходом такого путешествия является обретение магической силы и торжество победителя, то развитие и развязка событий в «Смерти Тарелкина» — прямо противоположные: Тарелкин терпит поражение, демонстрируя невозможность «героизма» при существующем миропорядке.

Еще один довод, позволяющий усомниться в серьезности приписываемой Мейерхольду установки на народный театр, — использование прозодежды. В народном театре костюм не только характеризует перед публикой роль, исполняемую актером, но и обладает рядом внеэететических функций, является знаком, способен нести информацию о национальной или региональной принадлежности, о сословном или имущественном различии, о возрасте, о вероисповедании, о том, состоит ли в браке носящий костюм, и еще о многом другом. Не все функции национального костюма переносятся на сценический костюм в народном театре, но какие- то присутствуют обязательно. Мейерхольд переходя к прозодежде, то есть к театральному костюму, как к таковому, не мог иметь в виду зрителя массового, потому что лишал его значительной доли информации, которая считывается публикой по традиционному облачению героя. Задача режиссера была принципиально иная. Отказ от привычных декораций, костюма, грима и т. д. служил характерной для авангарда цели «обнажения приема». «Великодушный рогоносец» и «Смерть Тарелкина» стали в творчестве Мейерхольда своеобразным аналогом «Черного квадрата» К. Малевича, выявив предел возможного «демонтажа» театра. Эти два спектакля обнаружили краеугольный камень театрального конструктивизма, в качестве которого выступил действующий человек — актер.

Эксцентрический способ существования актера в роли определен трагикомическим жанром спектакля. Эксцентрическое как вывихнутость мироустройства, как разорванность связи времен непосредственно соотносится с трагическим. Но как же быть тогда с полетами Тарелкина и прочим озорством, несомненно имевшим место в спектакле Мейерхольда? Противоречия на самом деле здесь нет, потому что в 20-е годы изменились представления о катарсисе. По мнению А. Пиотровского, аристотелевское понятие «очищения» преломляется в заданности зрителю двуслойного восприятия сценического образа: персонаж и актер должны быть разделены в этом восприятии. Гибель сценического героя по- прежнему действует как катарсис, потому что жизнь человека-актера продолжается за пределами трагического финала. Чем больше витальной энергии выплескивает исполнитель трагической роли, тем выше должен быть производимый им по отношению к публике «очищающий» эффект .

Сцена из спектакля. «Смерть Тарелкина». 1922 г. Театр Вс. Мейерхольда

Для адекватного восприятия спектакля «Смерть Тарелкина» необходима была аудитория, состоявшая из носителей индивидуального сознания, склонных к самостоятельному мышлению и обладавших способностью к усвоению принципиально новых идей. Такой публикой, аудиторией в полном смысле своей Мейерхольд располагал. С уверенностью можно сказать, что в число «декадентов», которым «постановка определенно нравилась», входила студенческая молодежь, причем не обязательно художественно-артистическая. Использование цирковой техники и балаганной эксцентрики как средства поэтизации сценической лексики (в духе идей Шкловского о «зауми» и «остранении») предполагало у читающего театральный текст зрителя хотя бы элементарное знание соответствующего языка. Единомышленников тут у Мейерхольда хватало, прежде всего среди студийцев ГИТИСа, не говоря уже о тех, кто учился собственно у него. Не обходилось и без эксцессов: на диспуте «Разгром левого фронта» в Колонном зале Дома союзов студийцы Мейерхольда устроили демонстрацию в защиту биомеханики, разгорелись страсти, и для наведения порядка понадобилось вмешательство милиции . Футуризм задел творчество режиссера по касательной, однако еще со времен Товарищества новой драмы Мейерхольд высоко ценил атмосферу скандала вокруг своих новаторских спектаклей, а потому агрессия балаганно-цирковых аттракционов программно-экспериментальной «Смерти Тарелкина» с ее установкой расколоть зал, вывести из равновесия публику вполне соответствовала духу футуристического эпатажа, выгодно отличаясь от последнего своим сугубо театральным характером.

Можно смело утверждать, что репутация «Смерти Тарелкина» 1922 года как постановки неудачной, «провальной» — один из мифов театроведения. Проблема адреса спектакля и учета в режиссерском сюжете его потенциального «потребителя» — проблема реальная и неизменно актуальная. Жажда самовыражения, стремление художника сказать миру самое важное о себе и о мире, исходя из собственного индивидуального сознания, не могут не быть соотнесены с параметрами и качествами того типа мышления и чувствования, носителям которого адресуется соответствующее произведение искусства. В противном случае шансы художника быть услышанным не велики.

ПРИМЕЧАНИЯ

Соболев Ю. Смерть Тарелкина //Театр и музыка. — 1922. — № 12. — С.296.

Алперс Б. Театр социальной маски //Алперс Б. Теат-ральные очерки: В 2 т. —М., 1977. —Т. 1. —С.51.

См.: Мокульский С. Переоценка традиций //Театральный Октябрь. —Сб. 1. —Л.;M., 1926. —С.28.

См. определение термина «гротеск»: Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов А. И. Амплуа актера. —М., 1922. -С. 14.

См.: Драматургическая конструкция //Театр и музыка. 1922. -№ 10. -С. 154-155.

Ракитина Е. От квадрата к торшеру //Декоративное искусство СССР. −1969. -№ 4. -С.28.

С. Балаган //Известия. —1922. —2 декабря.

ФРРР… Смерть Тарелкина //Зрелища. —1922. —№ 15. —С. 18.

См.: Пиотровский А. К теории киножанров //Поэтика кино. —М., 1927. —С.151.

См.: Браун В. Био… фашизм //Театр. —1922. —№ 6. -С.189—191.

|

Роман Должанский. . "Смерть

Тарелкина" в театре Et cetera (Коммерсант,

02.04.2005

).

Александр Соколянский. . Оскарас Коршуновас поставил «Смерть Тарелкина» в театре Et cetera (Время новостей, 04.04.2005 ). Олег Зинцов. . Оскарас Коршуновас не очень удачно пошутил на московской сцене (Ведомости, 04.04.2005 ). Глеб Ситковский. . Оскарас Коршуновас в "Et cetera" поставил "Смерть Тарелкина" (Газета, 04.04.2005 ). Дина Годер. Спектакль «Смерть Тарелкина» в театре Калягина поставлен как история поколения, которое собиралось изменить мир, а оказалось способным только к мимикрии (Газета.ru, 01.04.2005 ). Марина Давыдова. (Известия, 04.04.2005 ). Ольга Егошина. . Александр Калягин в театре «Et cetera» сыграл крупного российского чиновника (Новые известия, 04.04.2005 ). Наталия Каминская. . "Смерть Тарелкина". Театр "Et Cetera" (Культура, 07.04.2005 ). Марина Зайонц. Встать, суд идет . Хитом нынешнего театрального сезона вдруг оказалась классическая пьеса Сухово-Кобылина "Смерть Тарелкина". К чему бы это? (Итоги, 11.04.2005 ). |

Смерть Тарелкина. Театр Et Cetera. Пресса о спектакле

Коммерсант , 2 апреля 2005 года

Полосатый фарс

"Смерть Тарелкина" в театре Et cetera

Московский театр Et cetera сыграл премьеру спектакля "Смерть Тарелкина" по пьесе Александра Сухово-Кобылина в постановке литовской "бригады" во главе с Оскарасом Коршуновасом. Это первая постановка, которую знаменитый литовский режиссер "новой волны" осуществил с русскими артистами. Рассказывает РОМАН ДОЛЖАНСКИЙ.

От декорации, придуманной Юрате Паулекайте, иногда начинает рябить в глазах. На сцене Et cetera она построила свою сцену, что-то вроде огромной коробки, одна из сторон которой откинута и наклонным помостом скатывается к партеру. А все поверхности – черно-белые, густо-полосатые, напоминающие об арестантских одеждах, но и забавные тоже. Задняя стенка то и дело превращается в экран, на котором разворачивается параллельное представление театра теней: изображающая труп Тарелкина кукла разбухает от подложенной к ней тухлой рыбы, летят зловещие птицы, произносят надгробные речи двойники героев, мелькают геометрические фигуры. Иногда к теням подмешиваются яркие цвета, строгие линии вдруг плывут, кривятся, и тогда кажется, что театр сходит с ума.

Сухово-Кобылин назвал свою пьесу "комедией-шуткой", но каждый из великих режиссеров, обращавшихся к ней (Мейерхольд, Товстоногов, Фоменко), на сцене выворачивали изнанку страшной российской жизни, показывали гримасы и фантасмагории полицейского государства. Оскарас Коршуновас тоже не собирался просто шутить, он читает пьесу как жутковатый и острый фарс. Его спектакль – произведение человека, про Россию много понимающего и чувствующего, и все-таки это сочинение человека со стороны. Трудно представить себе, чтобы кто-то из российских постановщиков сделал бы похожий спектакль. Сюжет про чиновника, похитившего у начальника компромат и инсценировавшего собственные похороны, но попавшего под полицейские пытки, Коршуновас ставит резко и жестко, уводя Сухово-Кобылина подальше не только от гнилого петербургского быта, но и от всего русского XIX века, в мир европейских театральных абстракций и формальных приемов.

Можно сказать, что литовский режиссер читает "Тарелкина" сквозь очки Кафки, показавшего бездушную государственную машину насилия. А можно сказать, что Сухово-Кобылин перекликается у Оскараса Коршуноваса с обэриутами, которых он ставил, еще будучи студентом, в начале 90-х годов. Люди с длинными пальцами, красными ушами или мучными лицами, сделанные точно из пластилина, кажутся вылезшими откуда-то из междустрочья. Во всяком случае, литовский режиссер не дает зрителю расслабиться или отвлечься, его постановка полна витальной энергии. В руках у режиссера буквально посверкивают холодные режиссерские инструменты, которыми он кроит свой спектакль-аттракцион. Впрочем, его слух сохраняет чуткость и к тексту пьесы. Плотный, парадоксальный язык Сухово-Кобылина ничуть не меркнет на фоне технологических ухищрений.

Про Тарелкина во время следствия говорят, что он "оборачивается в стену". В финале спектакля двусмысленность литературного выражения исчезает: герой действительно сливается со стеной. Виртуальные прутья постепенно сжимают и деформируют огромное изображение тарелкинского лица – как тут театроведу не вспомнить огромную мясорубку, которую когда-то при постановке "Смерти Тарелкина" поставил на сцене Мейерхольд. Лицо Тарелкина размывается, и когда черные линии опять вытягиваются струнками, от него не остается даже тени.

Такой финал отчасти объясняет, почему столь невнятным остается характер Тарелкина в исполнении Владимира Скворцова. Впрочем, и у Сухово-Кобылина персонаж написан неоднозначно. Господин Скворцов работает собранно и в каждый отдельный момент более или менее точно, но режиссер Коршуновас делает из Тарелкина этакого приспособленца. Причем не комического, а метафизического. Становится понятно, почему он назначил на эту роль сравнительно молодого актера, а Александру Калягину, которому положено играть "заглавные" роли, отдал статского советника Варравина. Тарелкин – порождение переломного времени, поэтому актер Скворцов, отлично играющий (а с недавних пор и ставящий) современные пьесы в Центре драматургии и режиссуры, здесь призван стать прокурором своему поколению. Варравин же – вечный персонаж, неизменно и благополучно перебирающийся из одной эпохи в другую.

Такой Варравин в стену не обернется. Просто потому, что сам актер Александр Калягин не может ни с чем слиться, ни в чем раствориться. Он один такой. То есть персонаж его – тип неустойчивый, весь вроде как на шарнирах. И взгляд у него то наивный, прозрачно-растерянный, то жестокий, страшный. И походка меняется – то семенит по-клоунски, то ступает как командор-пахан. И говорит все время по-разному – то склеротически побормочет что-то, то раздраженно рявкнет, то по-хозяйски веско отмерит ровно столько слов, чтобы окружающим стало не по себе. Господин Калягин изумительно легко разыгрывает все эти метаморфозы, смысл которых для его героя в том, чтобы подстроиться под любой смысл. Слишком легко было бы назвать Варравина порождением нечистой силы. Нет, он совсем здешний, хорошо знакомый, почти родной. Не случайно в замечательно придуманной последней сцене он почти что с мудрым состраданием прижимает к груди голову обреченного Тарелкина. Как хозяин положения, позволивший себе по-отечески пожалеть незадачливого, верткого временщика.

|

|

|

Фото Виктора Баженова |

Время новостей, 4 апреля 2005 года

Александр Соколянский

Русь полицейская

Оскарас Коршуновас поставил «Смерть Тарелкина» в театре Et cetera

Сообщая в предисловии, что «Смерть Тарелкина» - всего лишь несколько шуточных сцен, давно написанных и кое-как связанных на живую нитку, Александр Сухово-Кобылин, разумеется, лукавил. Про себя он считал, что «Смерть Тарелкина» куда выше «Свадьбы Кречинского»; он наперед знал, что не обманет своим предисловием ни читателя, ни цензора. Он не ошибся.

Пьеса ждала постановки тридцать лет с лишним, и только Суворину в 1900 году удалось протащить ее на сцену, подретушировав (с согласия и не без помощи автора) картины полицейского беспредела. Сухово-Кобылин легко шел на переделки, сокращения и пр. - вероятно, он даже веселился на свой особый учтиво-язвительный манер, наблюдая за цензорами, слепо тычущимися возле сути. Когда очередной идейный надзиратель пытается заарканить и стреножить то, что вообще не поддается поимке (будь он хитрым госчиновником или тупорылым добровольцем из прикормленной массовки), это и вправду очень забавно.

Самый простодушный из читателей и тот поймет, что «Смерть Тарелкина» не только сатира на полицейскую сволочь, вдруг ощутившую себя царицей мира. Он должен понять, что шабаш, устроенный одичалыми властями в одном отдельно взятом околотке, является частным отражением вселенского шабаша. Уточним понятие «вселенского»: речь вовсе не идет о том, что «Бог умер», как писал Фридрих Ницше, скончавшийся за неделю до премьеры «Тарелкина» (читал ли его сочинения Сухово-Кобылин? интересовался ли? это было бы любопытно узнать). Наоборот, речь идет о том, что мир Тарелкина, Расплюева, Варравина и всех прочих, вплоть до кухарки Маврушки и доктора Крестьян Крестьяныча Унмеглихкайта (двое последних явно состоят в родстве с персонажами «Ревизора») умер для Бога. Тут, в этом мире, больше некого спасать. Тут - вотчина смерти.

Гениальная пьеса Сухово-Кобылина начинается не с трагифарсового монолога: «Решено!.. Не хочу жить...», где шельмец Тарелкин пародирует «Быть или не быть...» Гамлета, а может быть, также задевает христианский догмат о воскресении в новом теле (от нашего автора можно всего ожидать), но с еще более жуткой вещи: с поддельного трупного смрада. На сцене, по замыслу автора, должен стоять гроб; в гробу должна лежать кукла (псевдотруп Тарелкина), набитая тухлой рыбой. Про нестерпимую вонь по ходу действия говорится весьма много; каким-то образом ее сразу должен почувствовать и зритель. Ни автор, ни режиссеры, ставившие «Смерть Тарелкина», никогда не собирались впрямую атаковать обоняние публики. Однако человеку, который не нашел косвенных средств для изображения мертвого, тухлого мира («Умер! Несомненно умер, ибо и протух!.. Нет вести, которая принесла бы мне такое удовольствие...» - радуется Варравин в Х явлении первого действия), незачем и браться за «Смерть Тарелкина».

Оскарас Коршуновас вместе со сценографом Юрате Паулекайте попробовали придумать некий оптический компромисс, располосовав игровое пространство, как зебру.

Черные и белые, в основном продольные полосы шириной в полладони (на экране-заднике с регулярностью возникают тени, отделяющиеся от персонажей; геометрические фигуры; разноцветные, бесстыдно публицистические силуэты с серпами и топорами) становятся порою невыносимы, и роговица требует какого-нибудь лекарства от рябящих глупостей. Это не то, не то, картина мира дурно понята и очень своевольно решена, но неудачу сценографа можно пережить: была бы возможность увлечься действиями персонажей. Коршуновас не дает такой возможности.

Театр Et cetera, возглавляемый Александром Калягиным, который год уже ищет возможность сработаться с новой европейской режиссурой. Я не могу припомнить ни одного и вправду удачного альянса; я не могу понять логику художественных ставок. Казалось бы, театр завел роман с болгарином Александром Морфовым, столь же дерзким в сценических решениях, сколь прагматичным в быту, - так при чем здесь литовская режиссерская школа, озаренная гением Някрошюса и вскормленная трудами Дали Тамулявичюте? Либо - либо, как же иначе. Вы зовете Коршуноваса? Я давно не видел его спектаклей, я не знаю, что сейчас происходит с его талантом, но могу заверить заранее: на постановку приедет человек с четкой задачей: отработать восемь недель и уехать обратно; сложить постановку из того, что понравится первым; забыть о театре сразу после отъезда.

Впрочем, кое-что из происходящего с Коршуновасом я понять могу: он устал быть изобретателем новых возможностей, он сделался эксплуататором своих собственных находок. Перемена правил плачевна: режиссеру не удается сохранить нажитое; ему изменяют и азарт работы, и мастерство оценки, т.е. умение выделять в сделанном верные удачи - вот это годится, а над этим мы еще потрудимся. «Смерть Тарелкина» губит леность режиссерских жестов. Когда Коршуновас пытается наладить игру на основах гротеска, он сползает в стандартные комические штампы: не тот тон, не тот жар. Актерам, играющим пристава Оха и квартального Расплюева (Виктор Вержбицкий и Петр Смидович), можно посочувствовать. Режиссерские предложения довольно скучны: ну что с того, что Антиох Елпидифорович Ох вяжет на спицах? Ну что с того, что говорит он фальцетом, впоследствии переходя на тенор, - все это можно было придумать, валяясь дома на диване. Все это никак не подкрепляется ни логикой игры, ни закономерностями замысла.

Что в спектакле сделано всерьез - роли Тарелкина и Варравина. Первую режиссер сочинил наперекор Сухово-Кобылину. Никаких наглядных метаморфоз, никакой игры в духе Левассора, кумира парижских бульваров, - Владимир Скворцов играет нечто совсем русское: пучеглазую нежить, вступающую в свои права. Всемирную вонь его Тарелкин принимает как запах новой победы: распаляется, хихикает, хлопает ладонями по ляжкам. Ему невдомек, что черти (других действующих лиц в «Смерти Тарелкина» не имеется) опять забавляются. И главным, смертельно усталым учредителем загробных забав является его бывший начальник Варравин. То есть актер Александр Калягин, время от времени странно похожий на Марлона Брандо в роли дона Корлеоне. Такой же усталый, медлительный, несокрушимый, знающий все, чего можно ждать от жизни, и принимающий только то, что не мешает умирать. Очень страшный, совсем плохой. Не вступить с ним в душевную беседу невозможно. Варравин может стать одной из лучших ролей Калягина. Для этого необходимо, чтобы новой жизнью зажил спектакль. Кто знает, в новом здании Et cetera, которое откроется в следующем сезоне, всякое может случиться.

Ведомости , 4 апреля 2005 года

Олег Зинцов

У вас спина полосатая

Оскарас Коршуновас не очень удачно пошутил на московской сцене

Театр Александра Калягина Et Cetera обзавелся постановкой Оскараса Коршуноваса - одного из несомненных лидеров сегодняшней литовской режиссуры. Отдав должное превосходному выбору и постановщика, и пьесы (“Смерть Тарелкина” Александра Сухово-Кобылина), приходится с огорчением признать, что спектакль - явная неудача.

Интересно, кстати, что “Смерть Тарелкина” в этом московском сезоне - выбор не только Коршуноваса. Почти одновременно в Театре им. Ермоловой выходит спектакль Алексея Левинского, чуткого и умного режиссера, который почти не ставил в последние годы, а тихо играл в спектаклях своего друга Юрия Погребничко. У репертуарных совпадений бывают разные причины, но искать в них скрытые смыслы все равно увлекательно. Годом раньше московским театральным хитом оказалась “Последняя жертва” Островского, и среди трех громких постановок (МХТ, Малый, “Ленком”) самой показательной была мхатовская, где Олег Табаков сыграл такого милейшего русского капиталиста, что хоть сейчас делай из него конфету. Когда умные люди, не сговариваясь, вспоминают про Тарелкина, умиляться уже решительно нечему.

В русской драматургии есть две пьесы, в которых гениально показаны главные механизмы российской жизни. Первая, конечно, гоголевский “Ревизор”, а вторая - “Смерть Тарелкина”, которую ставят куда реже. Обе пьесы фантастически смешные, и обе никак не вмещаются в рамки сатиры. “Смерть Тарелкина” не только возводит в символ полицейский абсурд, но и замечательным образом выворачивает наизнанку тему маленького человека: Тарелкин, попавший в полицейский оборот, сам мерзавец каких поискать. Его фиктивная смерть и воскрешение - не просто фарс, но эсхатологический фарс: Сухово-Кобылин действительно смотрел на Россию с пророческим ужасом и писал о последних временах.

Коршуновас отыгрывает это впроброс, зато абсолютно недвусмысленно: второй акт его спектакля открывается кинопроекцией с четырьмя всадниками Апокалипсиса. Но генеральный план постановки другой. Сцена-коробка, построенная Юрате Паулекайте, костюм Тарелкина и даже буклет спектакля расчерчены в черно-белую арестантскую полоску, а ключевой фразой становятся дикие показания свидетелей о том, как Тарелкин “оборачивается в стену”. Коршуновас делает эту комическую мимикрию буквальной (подходя к стене, Тарелкин с ней, конечно, сливается). Абсурд, таким образом, переводится в метафору, на которой и держится все действие, потому что больше ему держаться не на чем. Трудно сказать, постигло ли Коршуноваса какое-то горе от ума и, взявшись за работу, он вдруг осознал, что силами театра Et Cetera “Смерть Тарелкина” по-настоящему не сделать. Или завидная фантазия литовского режиссера попросту дала сбой - и так, ничего не поделаешь, тоже бывает.

Да, тут, конечно, все равно есть что описывать - например, теневой театр, в котором забавно и бойко разыграно несколько сцен. И вообще видно, что теоретически у спектакля должна быть отменная динамика. На деле, однако, все выходит скучнее. Полицейские Расплюев (Петр Смидович) и Ох (Виктор Вержбицкий), конечно, лютуют, но как-то вяло, механически, несмешно и нестрашно. Александр Калягин в роли статского советника Варравина, разумеется, блистает на этом однообразном фоне, меняя интонации и походку, но кто бы сомневался в его замечательных умениях грозно поднять бровь, а через секунду по-клоунски сесть мимо стула или, скажем, талантливо покряхтеть. Спектакль, однако, не про него, и ощущение такое, что руководитель театра испытывает от этого какое-то смутное неудобство, ворочается в роли и так и эдак, но всякий раз с огорчением обнаруживает, что она не главная.

Роль Тарелкина Коршуновас отдал своему ровеснику Владимиру Скворцову. “Наше поколение (30-40-летних. - "Ведомости") - это поколение Тарелкиных, вообще-то”, - объяснял режиссер перед премьерой в интервью журналу “Афиша”. Нельзя сказать, что эта горькая мысль выражена в спектакле нехитро, но когда смотришь, как сливается со стенкой артист Скворцов, вспоминается почему-то, как старуха Шапокляк говорила крокодилу Гене: “Это хорошо, что вы такой зеленый и плоский - если ляжете на газоне, вас не будет видно”. Да и калягинский Варравин, если присмотреться, немногим страшнее Шапокляк.

Газета , 4 апреля 2005 года

Глеб Ситковский

Вся Россия - наш ад

Оскарас Коршуновас в "Et cetera" поставил "Смерть Тарелкина"

Если поверить заявленным намерениям разных российских театров, Тарелкины в скором будущем начнут у нас дохнуть буквально как мухи. Желание поставить самую гротесковую из пьес Александра Сухово-Кобылина синхронно зародилось у двух театров имени Пушкина (московского и петербургского), в Малом театре, в казанцевско-рощинском Центре драматургии и режиссуры и еще у пары-тройки режиссеров.

Первые двое Тарелкиных умерли только-только. У режиссера Алексея Левинского в Театре имени Ермоловой и у Оскараса Коршуноваса в калягинском "Et cetera". Коршуновас, если кто не в курсе, - это чрезвычайно способный литовский режиссер, один из тех, чью фамилию непременно придется перечислить среди прочих в разговоре с приятелем про сегодняшний европейский театр. Изощренный, энергичный, чуткий к шуму времени режиссер. В России таких - раз-два, не больше. Просто удивительно, что прежде в Москве он ничего не ставил. То ли Калягину первому пришла в голову мысль пригласить Оскараса к себе в театр, то ли раньше уговаривали плохо.

«Смерть Тарелкина» подтвердила: во всем, что касается формы, Коршуновас необыкновенно основателен и хорош. Ничто не оставлено на русский авось, каждая сцена лихо закруглена, просчитана режиссером с математическим тщанием. Другое дело, что ловко придуманное оказалось не всегда должным образом воплощено. «Смерть Тарелкина» в постановке Коршуноваса скорее чертеж спектакля, чем спектакль. И про эти чертежные работы вспоминаешь, глядя на графически четкую, черно-бело-полосатую сценографию Юрате Паулекайте и на виртуозные световые аттракционы режиссера.

То, что стая московских театров, не сговариваясь, вцепилась сегодня в «Смерть Тарелкина», не случайность. Эта пьеса всегда приобретала особую актуальность в те периоды российской истории, когда либеральная оттепель сменялась у нас заморозками. Говоря современным языком, «Смерть Тарелкина» - пьеса про оборотней в погонах и кровопийцев-олигархов. Все, что сделал прозорливый Сухово-Кобылин, - снял кавычки со слов «оборотень» и «вурдалак», и оказалось, что Россия густо населена восставшими из ада монстрами. Глядя на метаморфозы оборотистого Тарелкина, сымитировавшего собственную смерть, но затем угодившего в лапы отечественного кривосудия, не раз вспомнишь о Ходорковском. Не оборачивался ли Михаил Борисович раньше в какого зверя или птицу? Не пьет ли он тайно нефти для поддержания своей адской силы? Надо бы сделать запрос в прокуратуру…

Чего-чего, а инфернальных видений в спектакле Коршуноваса с избытком. Все буффонное и гротесковое всецело отдано режиссером на откуп теням. В одном из самых остроумных эпизодов, построенном как раз по законам театра теней, ненасытная адская пасть Расплюева, словно черная дыра, затягивает в себя сначала всю продуктовую снасть в доме Тарелкина, а затем и подвернувшихся на голодное брюхо людей, дома, города…

Рассказав про изобретательные режиссерские кунштюки, ловишь себя на том, что про актерскую игру добавить особо нечего - актеры в спектакле Коршуноваса остались в тени. Может, дело не в точном распределении ролей, а в чем другом, но ни за Владимиром Скворцовым (Тарелкин), ни за Александром Калягиным (Варравин) сильной игры в день премьеры замечено не было. Гигантский адский заяц с загорающимися красными глазами, в которого, согласно показаниям очевидцев, оборачивался Тарелкин, оставил более сильное впечатление.

Газета .ru, 1 апреля 2005 года

Дина Годер

Кто твои сообщники?

Спектакль «Смерть Тарелкина» в театре Калягина поставлен как история поколения, которое собиралось изменить мир, а оказалось способным только к мимикрии.

«Смерть Тарелкина» в театре Et cetera была одним из главных ожиданий нынешнего сезона. Наконец-то, отечественные театральные продюсеры, уже несколько лет смело приглашающие на постановки мировых звезд старшего поколения, решились позвать и сегодняшнего европейского фаворита – увенчанного всеми театральными наградами тридцатипятилетнего литовца Оскараса Коршуноваса. Говорят, Калягин, задумавший пригласить его на постановку, окучивал Коршуноваса долго – тот никак не соглашался. Решающую роль, конечно, сыграло то, что Оскарас, имевший в Вильнюсе то же самое советское детство, что и его московские ровесники, смотревший те же фильмы и читавший те же книги (недаром пять его первых спектаклей – по обэриутам), увидел, как прямо к нему домой, под видом руководителя московского театра, приехали «Здравствуйте, я ваша тетя», Платонов и прочие воспоминания.

Может быть, именно поэтому Коршуновас и «Смерть Тарелкина» парадоксально решил ставить как «поколенческий» спектакль. Во всех интервью рассказывал, что специально выбрал на роль Тарелкина не Калягина, который, видимо, поначалу на это рассчитывал, а своего ровесника Владимира Скворцова.

Как говорит Коршуновас, наше поколение готовилось жить в одну эпоху, а жить пришлось в другой. Оно думало изменить мир, а оказалось способным только к мимикрии.

И потому «Тарелкина с его способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам может сыграть актер, в личном опыте которого есть подобные переживания».

Развивая тему мимикрии, Коршуновас придумывает стильные полосатые декорации и одевает своего главного героя в полосатый костюм, отчего тот почти совсем сливается с фоном. Глумливое сухово-кобылинское обвинение Тарелкина в том, что он оборотень, поскольку «оборачивается в стену» для Коршуноваса не так уж и двусмысленно. Да, оборачивается, но не в том смысле, что пописать отошел, как говорит дворник, а в том, что становится стеной.

Пьеса и впрямь получает у Коршуноваса какие-то мистические обертона: время от времени раздается громовый рык и вурдалачье урчание, по экрану, который служит задником, несутся в облаках непонятные доисторические птицы и страшные всадники.

А когда Варравин дает показания, что Тарелкин, мол, признавался, будто он заяц и его травят кредиторы, – стоящие в углу друг на друге два огромных шара вдруг превращаются в зайца: сверху выскакивают уши и загораются красные глаза-фонари.

Вообще-то, спектакль в Et cetera производит странное впечатление: похоже, что в нем несколько спектаклей сразу, будто Оскарас так до конца и не решил, какой именно он ставит. Отдельно – история о неудачливом обманщике Тарелкине и разоблачившем его генерале Варравине. Калягин играет старую лису, он сидит в углу сцены, а на экране в это время появляется его лицо крупным планом. Он смотрит потухшим взглядом из-под набрякших век, медленно, по-стариковски жует какую-то кашу, голос его старчески дребезжит, а интонации спокойны, даже ласковы, но железо в них различаешь сразу. Надо видеть, как в минуту торжества Варравин танцует, все с тем же невозмутимым видом выделывая фортели своей тростью под изумительный косой-кривой мотивчик Гинтараса Содейки. Варравин тих, а Тарелкин суетится, корчится, кричит, но на экране у Скворцова застывший испуганный взгляд.

Отдельно от этой пары существует остальной спектакль – кривляющиеся пародийные персонажи, вроде раздутой от «толщинок» Мавруши или похожей на кафе-шантанную певичку Брандахлыстовой с огромным гуммозным носом. Да еще гротескный «балет», которого так много было в ранних спектаклях Коршуноваса. То спляшут чиновники с набеленными лицами и поставленными дыбом волосами, то они же наденут розовые штанишки и маски зайчиков и поскачут, как дети Брандахлыстовой, то станут они кредиторами и выдадут рэп. Но все эти танцы и позы, такие отточенные и эффектные у литовских актеров Коршуноваса, у непластичных актеров театра Et cetera смотрятся как-то нелепо.

Номером три идет теневой театр, который, вообще-то, Коршуновас мастерски делал еще в «Мастере и Маргарите», где вся сцена бала у Воланда шла тенями на экране.

Вот и тут все чрезмерное, гомерическое превращается в тени, начиная с того момента, как при объявлении Тарелкина о своей смерти, на экране от него отделяется тень и начинает жить своей жизнью. Есть действительно лихо придуманные сцены, например, когда Мавруша должна для вони набить «труп» тухлой рыбой, в теневом театре она сует в брюхо «покойника» гигантских рыб, гадов, морских коньков, лягушек, даже дельфина, а оно все пухнет, раздуваясь до шара. Или сцена обжорства Расплюева, о которой он рассказывает Тарелкину. На экране он начинает с еды, потом засовывает себе в глотку целиком огромную бутылку, снимает с собутыльника сапог, и тоже закидывает в рот, потом и ногу, а в конце концов вытаскивает из соседа целиком скелет и заглатывает его. А когда мучают Тарелкина в участке и не дают ему воды, теневые картины показывают и маленького Тарелкина, которого проглаживают утюгом, и как он скачет, посаженный в бутылку, и как изо рта у него вырываются клубы дыма.

Но, знаете, что производит самое сильное впечатление в спектакле Коршуноваса? Гениальный текст Сухово-Кобылина.

Текст не просто уморительный, но поразительно актуальный – ничего лучше про нашу судебную систему вообще сказать невозможно. Коршуновас пользуется этим только однажды, когда Расплюев вытаскивает купца Попугайчикова прямо из первого ряда. Тот, одетый в современное, как и прочие зрители, легкомысленно смеется, пробует откупиться – не удается. Пристав Ох торжествует: «Не прошло еще наше время!».

Слушаешь текст и беспрестанно представляешь себе всех юкосовских сидельцев: «Очень важный преступник? Политический? – Больше! – Что ж больше, чем политический?» Или вопль Тарелкина при вопросе: «Кто твои сообщники?»: «Весь Петербург, вся Москва!» Но главные слова, конечно, у Оха: «Следователь может всякого, кто ни будь, взять и посадить в секрет!».

Известия , 4 апреля 2005 года

Марина Давыдова

У него люди в полосочку

Александр Калягин уже не первый раз призывает в свой театр варяга. Несколько лет назад таким варягом оказался болгарин Александр Морфов. Теперь знаменитый, весь мир уже объехавший литовец Оскарас Коршуновас. Он поставил в Et Cetera один из главных текстов русской драматургии - "Смерть Тарелкина".

В том, что выбор Калягина пал на Коршуноваса, есть своя интрига, ибо председателя СТД сложно назвать приверженцем современной режиссуры - агрессивной, технологичной, бьющей по нервам, равнодушной к "жизни человеческого духа", формалистской и в хорошем, и в плохом смысле. Коршуновас конечно же представитель этой режиссуры. Его имя стоит в одном ряду с именами Кшиштофа Варлиховского, Андрея Жолдака, Кирилла Серебренникова. И то, что Калягин отважился позвать такого режиссера к себе, - это сильный репертуарный ход и отважный шаг. Дальше возник вопрос, насколько сопрягается энергичный стиль молодого литовца с несколько анемичной труппой театра и с выбранной театром пьесой. Судя по результату, сопрягается с трудом.

Все стилевые признаки режиссуры Коршуноваса - экспрессивная массовка, заостренная сценическая форма, внятное визуальное решение- в "Смерти Тарелкина" вроде бы на месте, и все работает с какой-то пробуксовкой. Словно классная иномарка, увязшая на нечищеной российской дороге. Массовке никак не удается вписаться в резкий, графичный стиль режиссера. У персонажей второго плана, в том числе у Расплюева (Юрий Буторин), экспрессия превращается в банальный сценический крик: чем больше децибелов, тем экспрессивнее. Выбранный на роль Тарелкина очень хороший артист Владимир Скворцов пытается вести свою тему-тему современного приспособленца-неврастеника, жалкого (не маленького, а именно жалкого) человека, но ведет он ее неровно, сбивчиво, то выпадая из напрочь лишенной жалости эстетики Коршуноваса, то вновь впадая в нее. Сам же Калягин, представший перед нами в роли Варравина, играет, на мой взгляд, совершенно потрясающе, возвышаясь над артистами своей труппы, как возвышался бы Монблан над воронежскими холмами, но при этом вписываться вообще никуда не собирается. Просто демонстрирует весь обширный арсенал своих актерских возможностей. Он в равной степени инфернален и узнаваем в этой дьявольской прохиндиаде: пахан, прикидывающийся отцом родным. В финальной, прекрасно придуманной сцене он и впрямь отечески гладит Тарелкина по голове, окропляя его водой: что же ты, мил человек, так обмишурился, ну ничего, мы с тобой одной крови, никуда друг от друга не денемся.

Другой, куда более важный, вопрос - сопряжение стиля Коршуноваса с пьесой. Уже при первом взгляде на сцену ясно видишь, что ее оформление отсылает к ранним опусам режиссера, сделанным на основе текстов Хармса. С этих спектаклей, в которых талантливо был воплощен деиндивидуализированный, не согретый никакими чувствами мир обэриутской прозы, собственно, началось восхождение Коршуноваса к вершинам театрального Олимпа. Вот и в новом его опусе нет никаких признаков конкретного времени, есть лишь образ тюрьмы, в которой все раскрашено на манер арестантской робы; нет людей, есть одни лишь знаки людей, их гротескные оболочки, на которые наложен немалый грим - большие уши, мертвенно-бледные лица, длинные извивающиеся пальцы. Всех персонажей пьесы за исключением Тарелкина и Варравина Коршуновас обездушил, превратил в хармсовских пакиных и ракукиных. И этот ход, хоть и кажется совершенно логичным- ведь пророческая "Смерть Тарелкина" во многом предвосхищает не только события русской истории, но и абсурдистскую литературу XX века, - в действительности разрушает) самую суть пьесы. Ведь персонажи обэриутов и впрямь никакие не люди. Так-представители людского муравейника. Жил на свете таракан. А еще клоп. А еще муха. А еще король с королевой друг друга зверски избили. Ну и черт с ними. Падают пачками старушки из окна - туда им и дорога. Эта деиндивидуализация людей и намеренная инфантилизация человеческих отношений - характерная черта авангардного искусства вообще и обэриутов в частности, но в том-то и дело, что у Сухово-Кобылина мерзкие герои пьесы - это все же не насекомые, а самые что ни на есть обычные люди. Фантасмагория вырастает в "Смерти Тарелкина" из совершенно бытовых вещей, в спектакле Et Cetera она существует как данность, и это делает страшный русский фарс совсем не страшным аттракционом про упырей, в котором хваленая метафоричность Коршуноваса превращается в банальную иллюстративность. Видимо, человеку со стороны (а Литва, конечно, уже сторона) и впрямь трудно поверить, что персонажи Сухово-Кобылина - не раскрашенные в полоску персонажи детской страшилки, а люди, среди которых мы все до сих пор живем.

Н овые известия, 4 апреля 2005 года

Ольга Егошина

Смерть в полосочку

Александр Калягин в театре «Et cetera» сыграл крупного российского чиновника

В театре «Et cetera» состоялась премьера спектакля «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. На постановку был приглашен известный литовский режиссер Оскарас Коршуновас (это его первый опыт работы с российскими артистами). Полицейский застенок раскрашен на сцене в веселую полосочку, а чиновник Варравин в исполнении Александра Калягина неотличим от мафиози.

Репетируя в БДТ «Смерть Тарелкина» в середине 80-х годов, Георгий Товстоногов обмолвился, что ему страшно оставаться наедине с этим текстом. Между собой и гримасами русской жизни, описанными пером самого беспощадного русского драматурга, Товстоногов поставил преломляющую линзу музыки и слов либретто. Премьера мюзикла «Смерть Тарелкина» имела шумный успех. После долгой паузы отечественный театр снова обратился к редко ставящемуся тексту Сухово-Кобылина.

Литовский режиссер Оскарас Коршуновас, приглашенный на постановку в московский «Et cetera», забаррикадировался от мрачного жара текста грудой формальных приемов, завесился теневым экраном. Самые гротескные и фантасмагорические видения Сухово-Кобылина разыгрываются в «Et cetera» в пантомиме теней. Вот Мавруша закладывает тухлую рыбу в гроб с куклой лжепокойного Тарелкина: на теневом экране в брюхо покойника засовываются поочередно рыбки большая и маленькая, крабы, кальмары, морские чудовища, наконец, небольшой китенок. На экране бравый чин обезглавливает заключенных, их головы летят мячиками, а потом, весело играя отрубленными головами в футбол, удаляются безголовые тела. Придумав теневой экран еще в «Мастере и Маргарите» (тогда на нем изображался полет Маргариты), Оскарас Коршуновас в «Et cetera» оттянулся всласть, использовав, кажется, все когда-либо мелькавшие в воображении теневые картинки. Действующие лица так и поделены: на персонажи и их тени. В один из моментов действия Тень с черным чулком на голове бежит по проходу, путаясь в ногах зрителей.

Основное действие «Смерти Тарелкина» разыгрывается в холщовом балагане, напоминающем сильно увеличенную детскую «театральную коробочку». Художница Юрате Паулекайте придумала стильный полосатый куб, в котором все полосочки живут, меняются, дрожат, так что зрителей со слабым вестибулярным аппаратом слегка укачивает. Художник по костюмам придумал костюмы-аттракционы. Тут и полосатые комбинезоны, и утрированные форменные фраки, и юбки-колокола. С удовольствием постановщик и актеры играют с накладными носами, ушами, париками, бородами, усами – весь балаганный набор толщинок и накладок. Играют актеры по-балаганному вольно: гримасничают, кричат, утрируют жесты, движения, мимику, форсируют голос. Здесь обращаются преимущественно к зрительному залу, практически не замечая партнеров. Иногда, устав от суеты, персонажи выходят из коробочки и присаживаются на стулья по бокам, наблюдая за происходящим.

На роль Кандида Тарелкина приглашен Владимир Скворцов. Круглолицый и добродушный Тарелкин мало напоминает выжигу-чиновника, на котором клейма негде ставить, укравшего у начальника «интимную переписку», чтобы потом успешно его шантажировать. А чтобы скрыться от кредиторов, решает притвориться умершим. Скворцов иногда делает страшное лицо, но гримаса долго не держится. И «протобестия», плут, негодяй и мерзавец, Тарелкин в исполнении Скворцова становится похож на напроказившего мальчишку, охватившего колени наставника Варравина (Александр Калягин): «Будьте отцом родным!» И они застывают трогательной скульптурной группой единения – начальника с подчиненным, грабителя с ограбленным, мошенника, попавшегося в объятия бандита.

Для образа Варравина Александр Калягин щедро использовал свои многолетние наблюдения над российскими сановниками эпохи, когда наши чиновники по манерам и повадкам стали почти неотличимы от мафиози. Осанистый, привычно сохраняющий самообладание, Варравин не вкладывает в дело возвращения своих бумаг «ничего личного». Закручивая фантастическую череду пыток, допросов, избиений, он скромно садится где-то сбоку, чтобы понаблюдать за происходящим, за резвостями помощников.

Сцены допросов и пыток в следственной камере неожиданно находят живой отклик зрительного зала. Формальный и довольно поверхностный спектакль вдруг взрывается желчными, с кровью вырванными, опытом душевным оплаченными наблюдениями Сухово-Кобылина за российскими полицейскими службами. Текст оказывается не только не устаревшим, но пугающе злободневным. «Погоди, купец Попугайчиков! Не прошло еще наше время!» И у каждого зрителя в зале есть такой «попугайчиков», носящий какую-то другую фамилию («ну, точно на Ходорковского намекают», –шептались сзади зрительницы). А истории о том, как бравый чин Расплюев (Петр Смидович) о подследственном докладывает, что он есть вурдалак, упырь и мцырь, о том, как в камере держат без воды и вымогают показания «во что оборачивался», – и вовсе кажутся родными.

Если верить театральному буму сезона (а в Москве готовятся к выпуску в ближайшее время целых пять постановок «Смерти Тарелкина»), нас еще ждут веселые расплюевские дни. И, судя по всему, не только в театре.

Культура , 7 апреля 2005 года

Наталия Каминская

Тени забитых предков

"Смерть Тарелкина". Театр "Et Cetera"

Московский театр "Et Cetera" после перерыва почти в два сезона вновь сделал своей труппе прививку продвинутой режиссуры. На этот раз поиск "вакцины" переместился с юга (грузин Роберт Стуруа и болгарин Александр Морфов) на запад. Пьесу А.Сухово-Кобылина поставил тридцатишестилетний литовский режиссер Оскарас Коршуновас, снискавший себе известность на ниве нового европейского театра. В русской труппе Коршуновас, на счету которого около тридцати постановок, работает впервые. Но, зная особенности "Et Cetera": коллектива с очевидным лидерством одного большого артиста Александра Калягина, тяги более к театру метафоры, нежели психологии, - надо сразу признать, что режиссер был выбран верно. Скажем, в Малом театре с его актерской доминантой литовская режиссура, отличающаяся холодным, нордическим темпераментом и любовью к знакам и символам, смотрелась бы как революционное вторжение. Но для калягинских актеров, да и для него самого - в общем, то, что надо.